Les soldats nés à Ormes ou y demeurant à l'époque ainsi que ceux y ayant actuellement une descendance

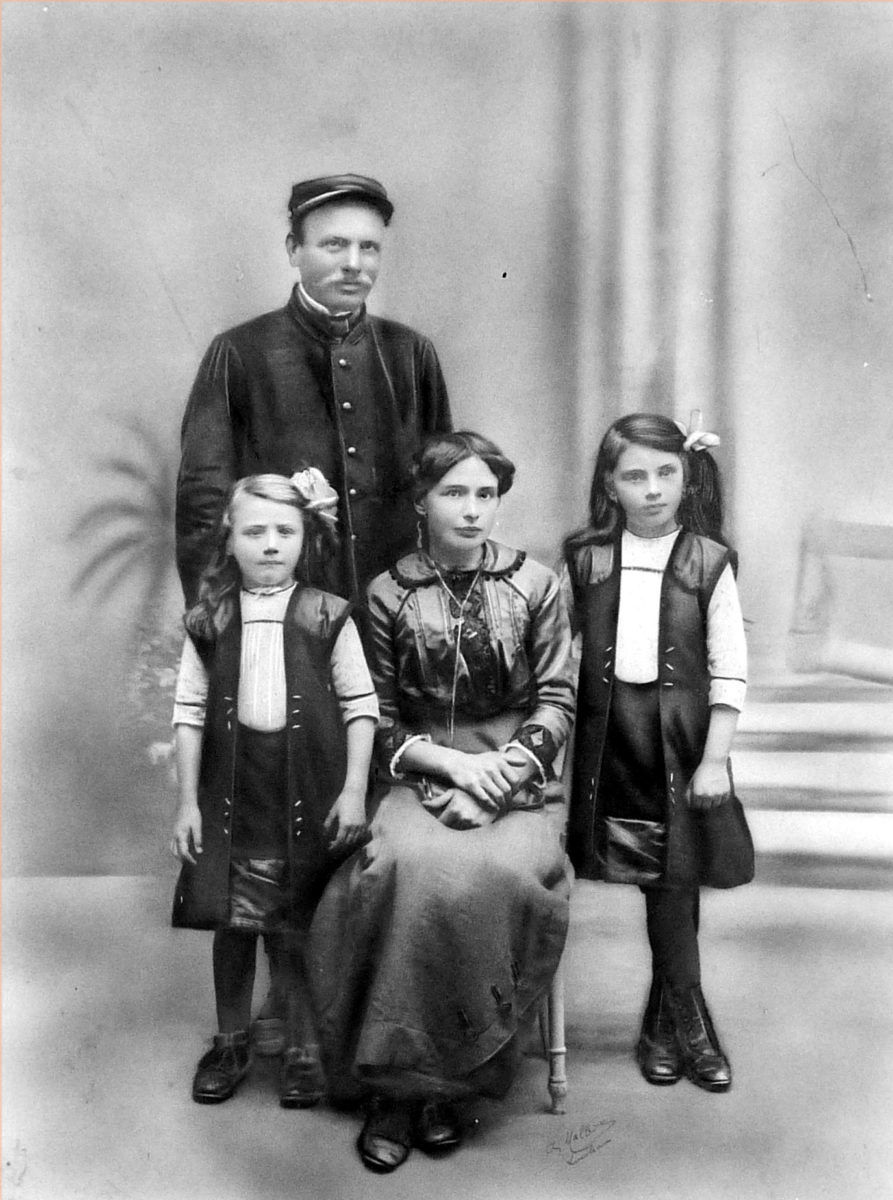

Père de Gilberte BERNARD, épouse d’Albert LACHAUX, et cousin de Paulette GANDREY et Josiane BOULARD

¨Mort pour la France¨

Grand-père de Guy PERNOT

¨Mort pour la France¨

Arrière-grand-père de Bernard et Philippe GROS et arrière-arrière-grand-père de Stéphane GROS

¨Mort pour la France¨

Grand-père de Maxime et Michel PELLETIER, arrière-grand-père d’Annick PELLETIER et grand-oncle de Josiane BOULARD

Grand-père de Bernard, Phillipe et Carole GROS et arrière-grand-père de Stéphane GROS

Oncle de Solange AGRON et de Denise BERNOUX, nées LACHAUX, et grand-oncle de Thierry AGRON

¨Mort pour la France¨

Père d’Andrée DOUDET, née SORDET, et grand-oncle de Josiane BOULARD

Grand-père de Fernande PARRIAT, née MATHEY, et cousin de Paulette GANDREY

Grand-oncle de Janine PICHET, née CRENIAULT, et de Maurice et Robert CRENIAULT

¨Mort pour la France¨

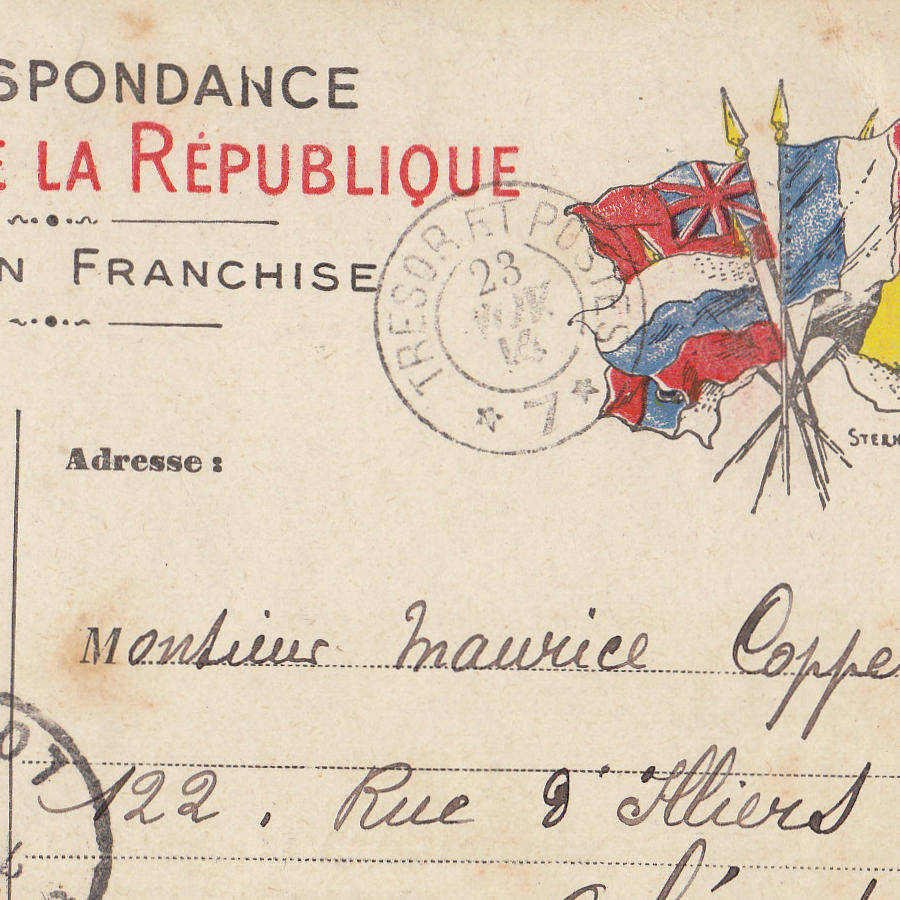

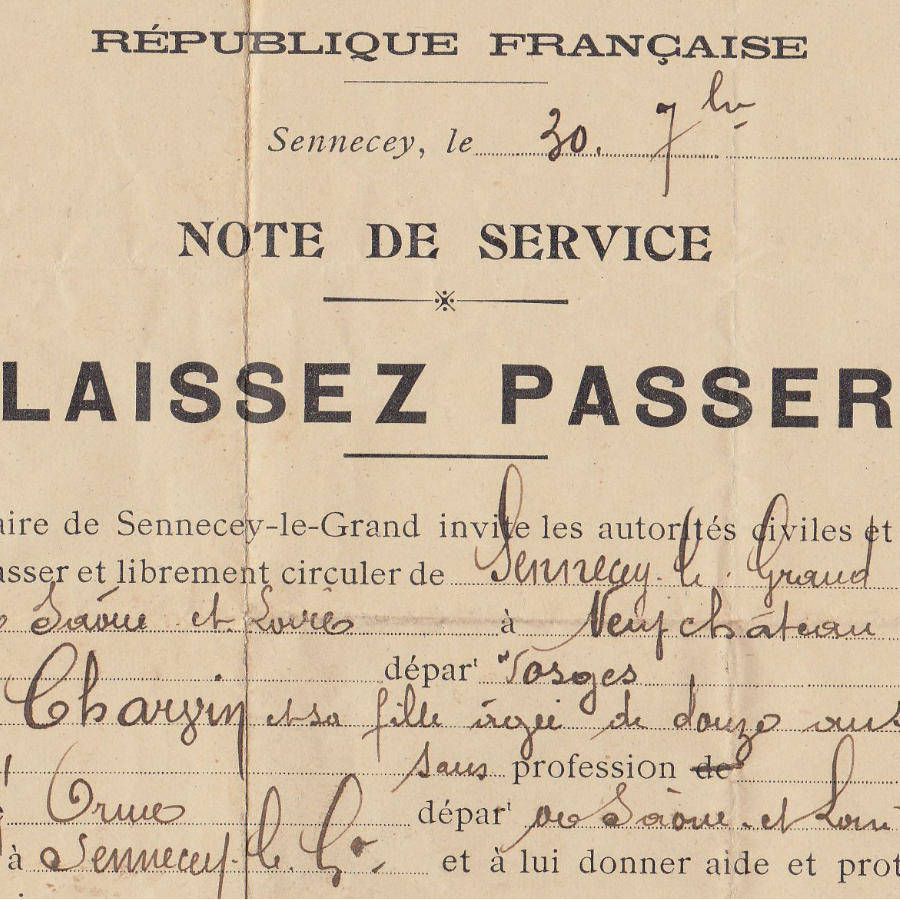

Filleul de guerre de Julie CHARVIN, grand-tante d’Hélène, Irène et Pierre COPPENS

Grand-oncle d’Hélène GORGES et d’Irène CHELVEDER, nées COPPENS, et de Pierre COPPENS

¨Mort pour la France¨

Grand-oncle d’Hélène, Irène et Pierre COPPENS

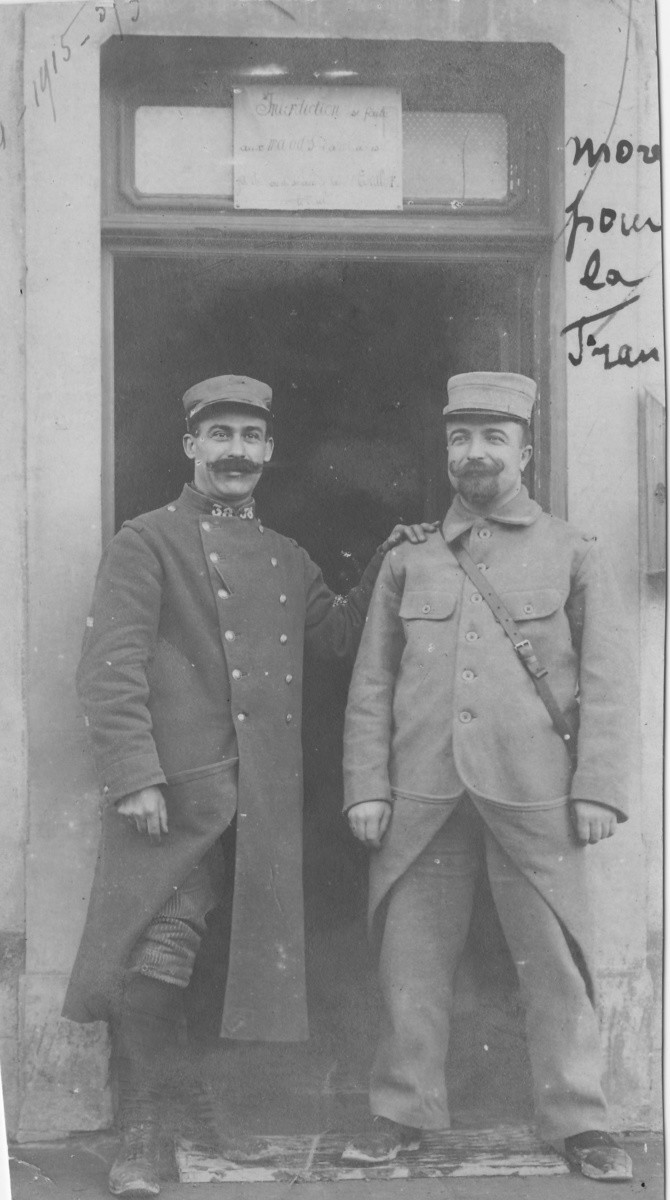

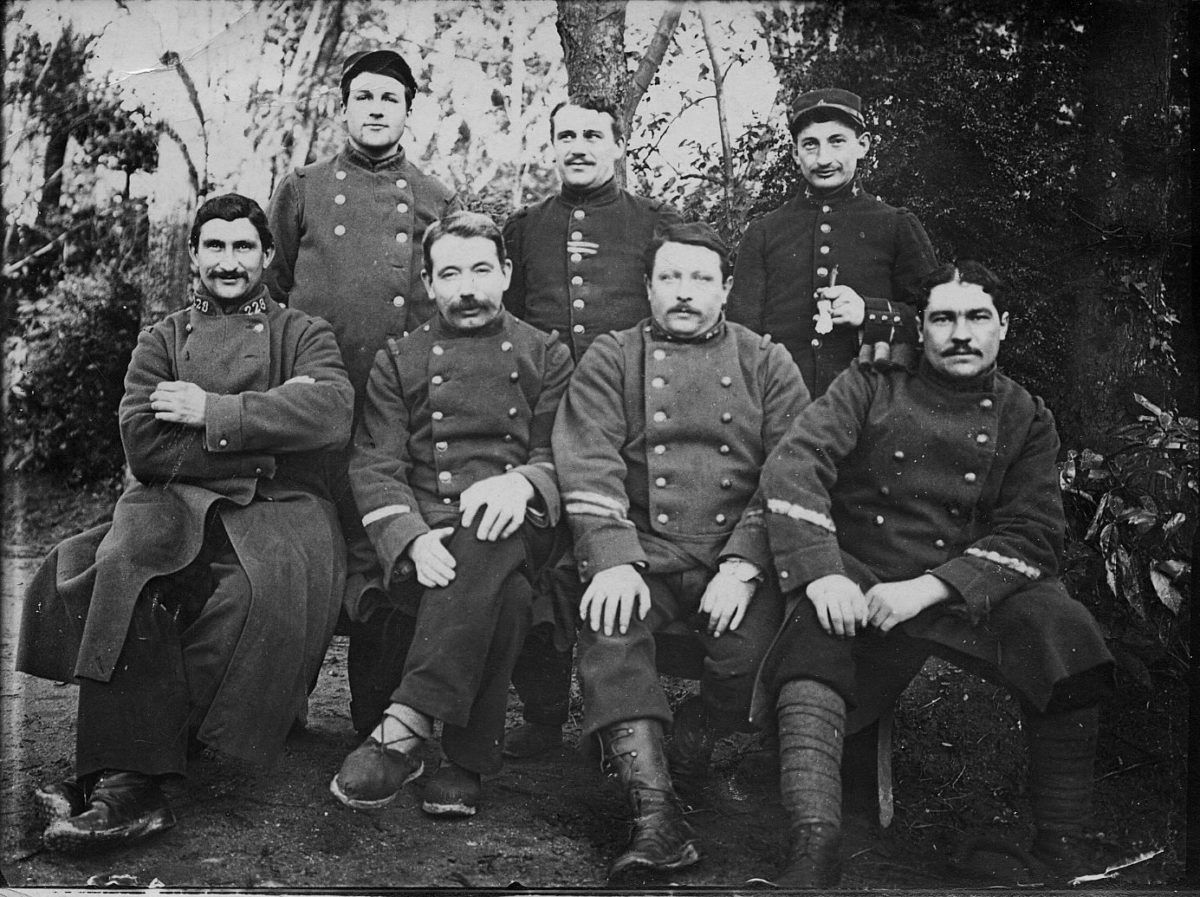

A gauche

¨Mort pour la France¨

Grand-oncle de Josiane BOULARD

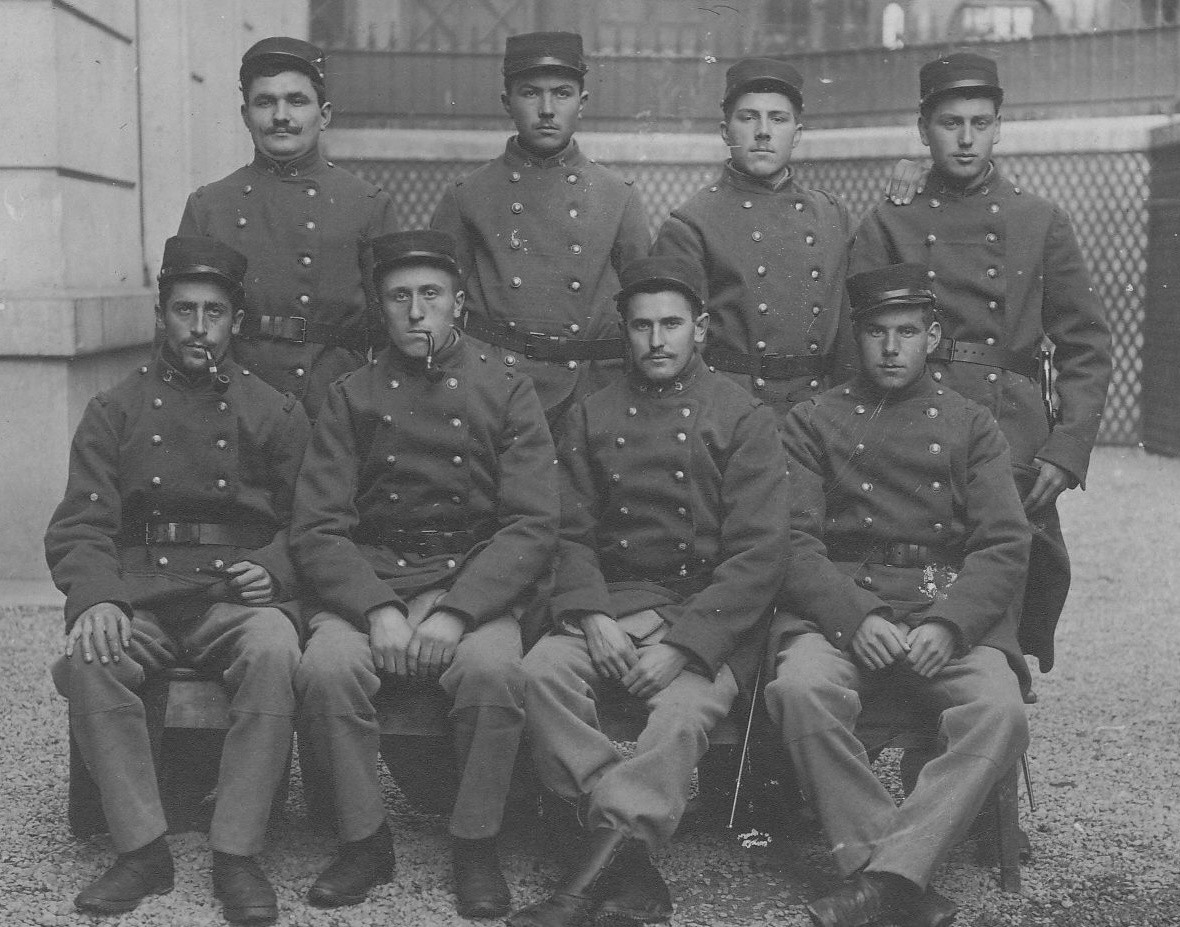

A gauche, au 2e rang

¨Mort pour la France¨

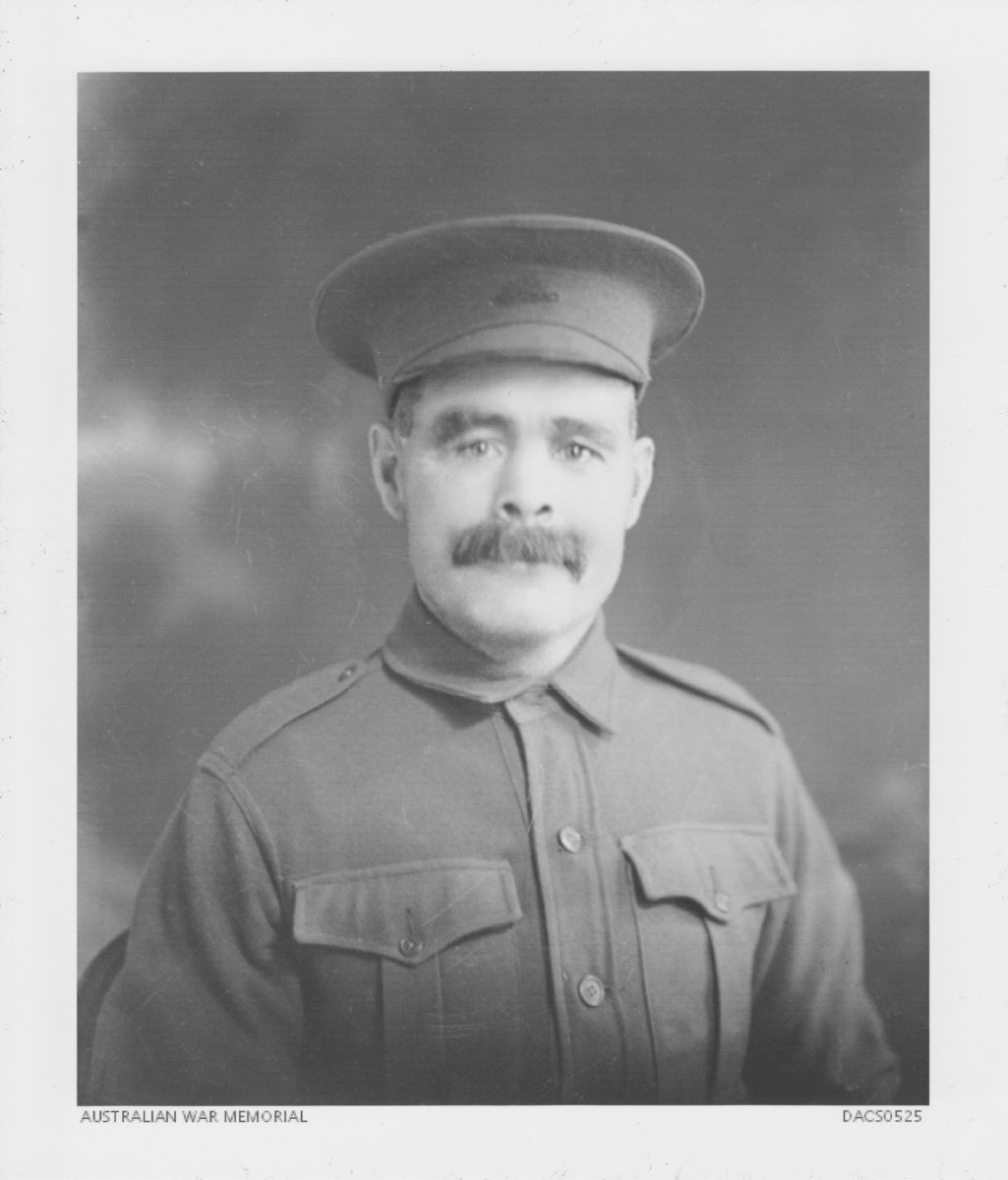

Arrière-arrière-grand-père de Michael WHITFIELD, époux d’Annick PELLETIER

Grand-oncle de Lucette FORET et Janine RAVEL-CHAPUY, nées CHERVIN, et de Jean-Luc CHERVIN

A gauche au 1er rang

¨Mort pour la France¨

Grand-oncle de Frédéric PARADIS

4e en partant de la gauche, 2e rang

¨Mort pour la France¨

Grand-oncle de Frédéric PARADIS

En tenue de soldat, 2e rang

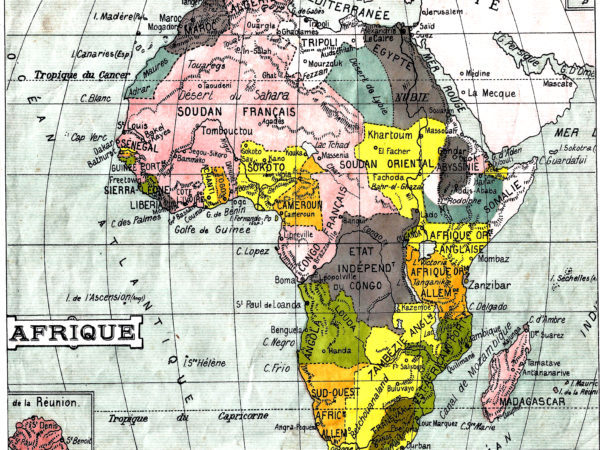

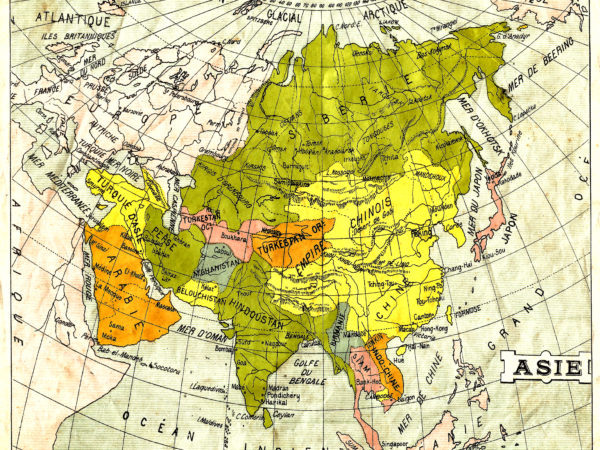

Le Monde en 1912

Les soldats nés à Ormes ou y demeurant à l'époque ainsi que ceux y ayant actuellement une descendance

| PAYS | LIEU | NOM | PRENOM | DETAILS |

|---|---|---|---|---|

| FRANCE | SOMME | ARBEY | Isidore Auguste dit Ferdinand | Tué à Herleville, le 26 septembre 1914 |

| FRANCE | NORD | ARBEY | Paul Charles fils du précédent | Tué à Bailleul, le 4 mai 1918 |

| FRANCE | VERDUN | ARNOUX | Eugène | Blessé aux Eparges, le 18 novembre 1914. Blessé à La Côte 304, le 13 novembre 1917 (pieds gelés) |

| FRANCE | PAS-DE-CALAIS | BERNARD | Claude | Tué à Sailly-Labourse, le 13 mars 1915 |

| FRANCE | MEUSE | BONNOT | Jean Claude "Gabriel" | Tué devant Douaumont, le 11 avril 1910 |

| FRANCE | MEUSE | CHALOYARD | Jean Louis "Marcel" | Blessé au Fort de Vaux. Décédé à Landrecourt (ambulance 4/54), le 4 avril 1916 |

| FRANCE | PAS-DE-CALAIS | CHAURY | Henri | Blessé à La Ferme de la Haye, le 3 octobre 1914 |

| FRANCE | NORD | CHERVIN | Alexandre | Blessé à La Bassée (près de Cambrin), le 20 mars 1915 |

| FRANCE | SOMME | CHETAUD | Etienne Jean | Tué à Barleux, le 4 septembre 1916 |

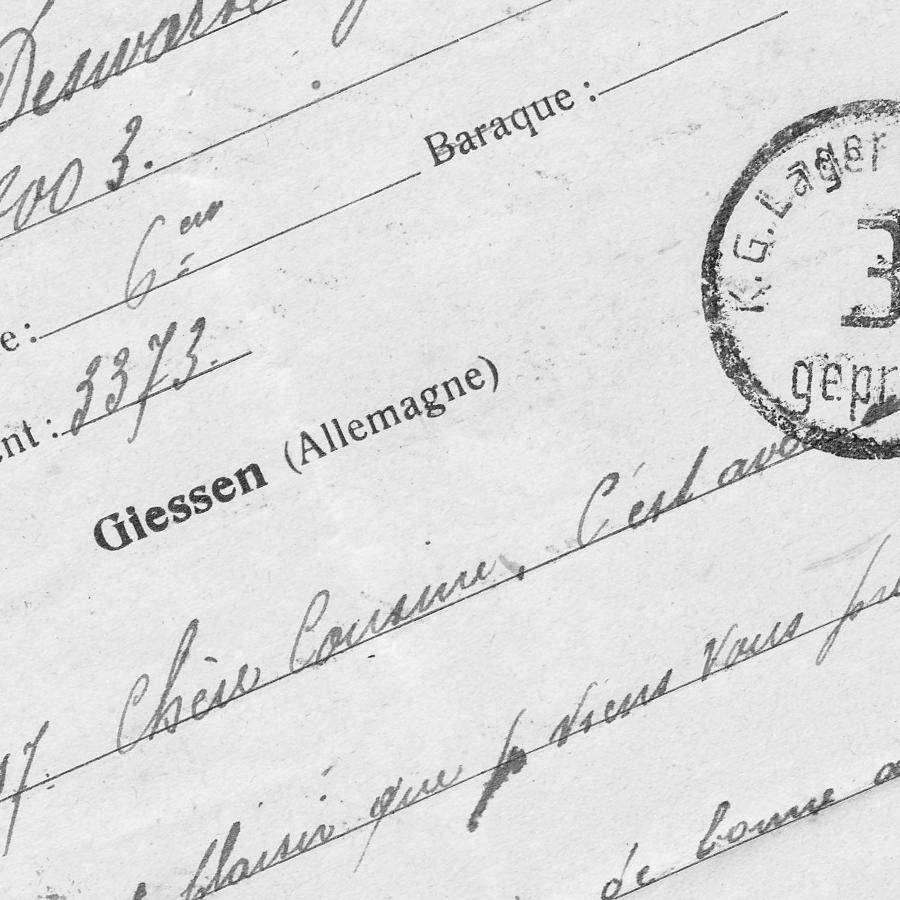

| FRANCE | AISNE | DESWARTE | Gaston Charles | Prisonnier à Monceau-le-Neuf, le 31 août 1914. Interné à Giessen (Allemagne) |

| FRANCE | MOSELLE | DUMONT | Claude | Prisonnier à Dolvig, le 20 août 1914. Interné en Allemagne à Ohrdruf, puis à Grefenwöhr et enfin à Regensburg |

| FRANCE | OISE | DUMONT | Jean Claude "Eugène" | Intoxiqué à l’ypérite à Beaumont, le 20 avril 1918 |

| FRANCE | PAS-DE-CALAIS | GALOPIN | Fernand Eugène | Blessé à Aix-en-Noulette, le 8 octobre 1914 |

| FRANCE | VOSGES | GAUDILLAT | François | Tué au Spitzemberg, le 27 mai 1918 |

| FRANCE | PAS-DE-CALAIS | GERARD | Claude Joseph | Tué à Cuinchy, le 11 février 1915 |

| FRANCE | AISNE | GROS | Georges Louis Joseph | Prisonnier à Chassemy, le 28 mai 1918. Interné à Giessen (Allemagne) |

| FRANCE | MEUSE | GUIGON | Claude François | Tué à Vaux-devant-Damloup, le 8 mars 1916 |

| FRANCE | MEURTHE-ET-MOSELLE | JALUZOT | Octave "Paul" Ernest | Tué le 25 avril 1915 à Montigny |

| FRANCE | AISNE | LACHAUX | Joseph | Blessé à Villers-Cotterets, le 28 juin 1918 |

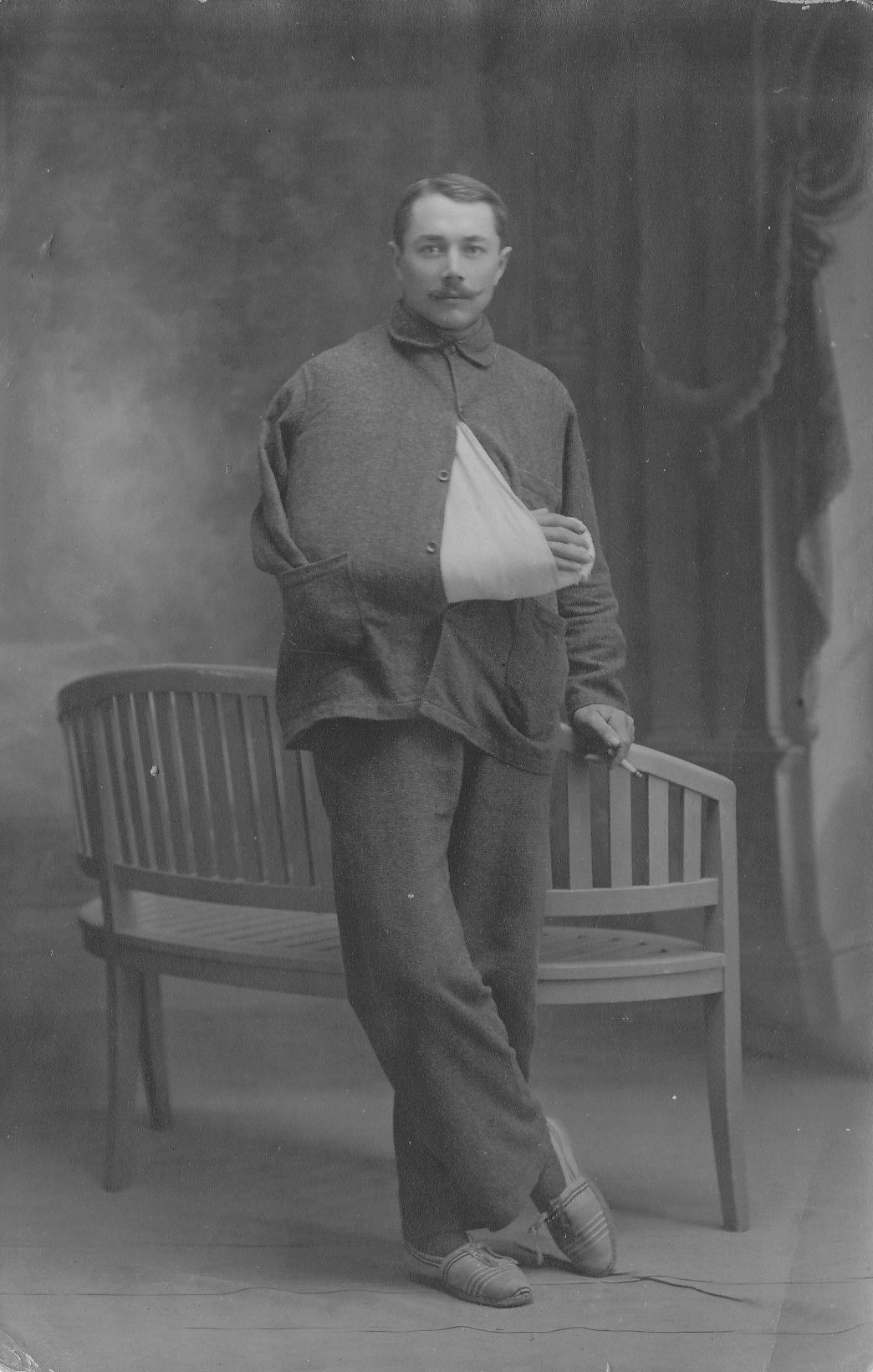

| FRANCE | MEUSE | LACHAUX | Claude Marie | Blessé entre Douaumont et Fleury, le 16 mars 1916 (amputé du bras gauche) |

| BELGIQUE | BELGIQUE | LACHAUX | Gabriel | Tué à Neufchateau (près de Liège), le 22 août 1914 |

| FRANCE | SOMME | LACHAUX | André Eugène | Tué à Harbonnières, le 26 septembre 1916 |

| FRANCE | MEUSE | LAFOY | Jean "Louis" | Tué le 2 avril 1916 à Fleury-devant-Douaumont |

| FRANCE | SOMME | LANCIAU | Joseph Antoine | Tué au Bois d’Ailly, le 10 juillet 1915 |

| FRANCE | MEUSE | LANNEAU | François | Blessé au Bois de Ranzières, le 15 octobre 1914 |

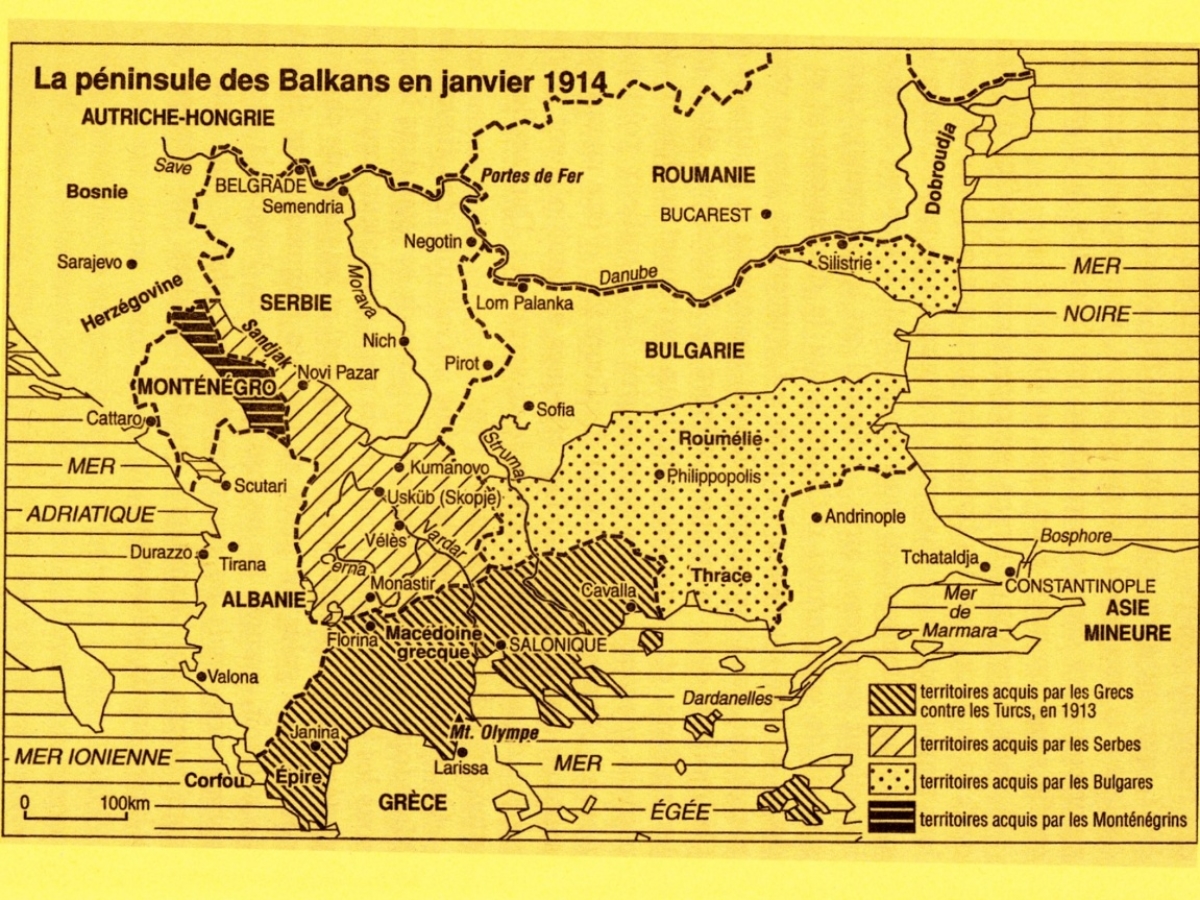

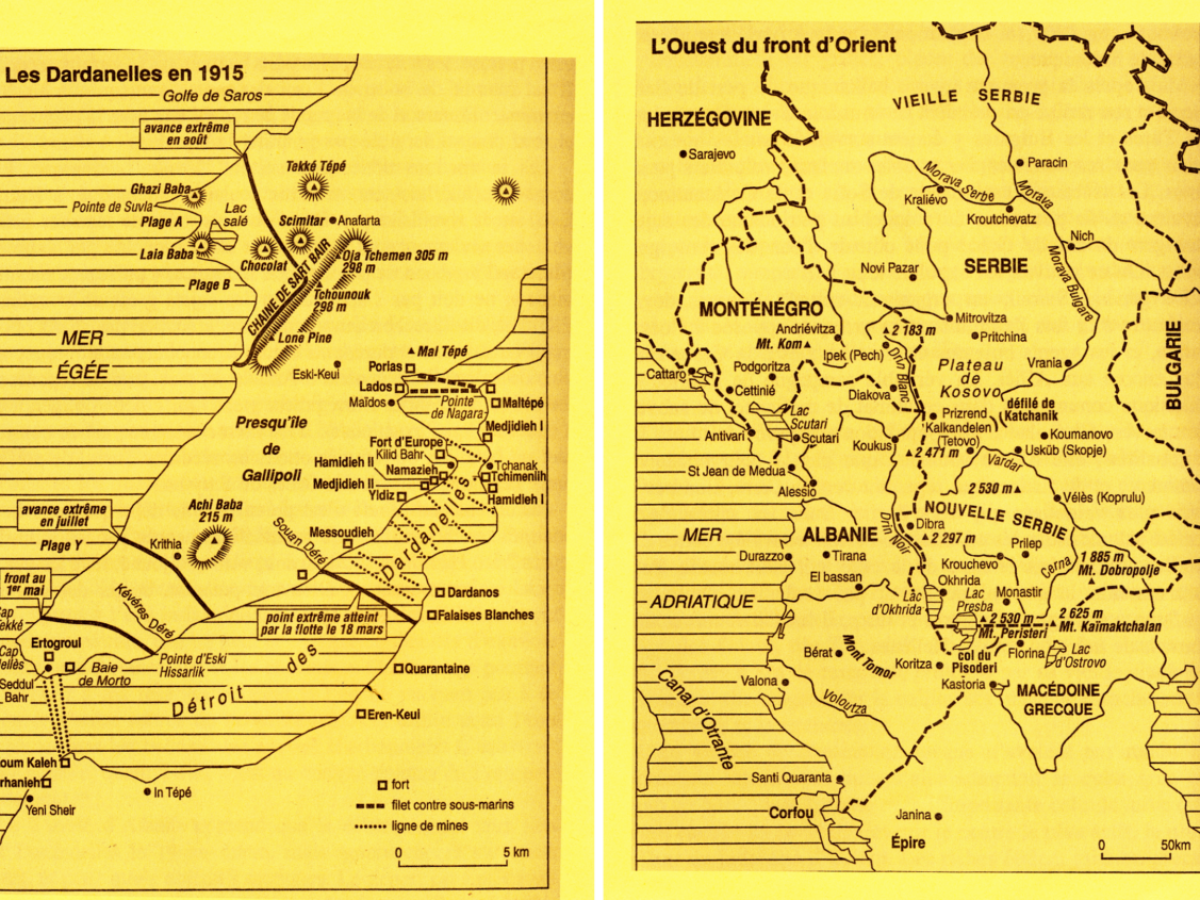

| ORIENT | ORIENT | LANNEAU | François | A partir du 7 janvier 1917 |

| BELGIQUE | BELGIQUE | LESPERANCE | Albert Alphonse dit Louis | Tué à Saint-Eloi, le 4 novembre 1914 |

| FRANCE | MEURTHE-ET-MOSELLE | MAGNIEN | Claude Ernest "Edmond" | Tué à Rechicourt-la-Petite, le 16 août 1914 |

| FRANCE | MEUSE | MAILLET | Jean Louis | Blessé à Brûlée, le 24 octobre 1914 |

| FRANCE | VOSGES | MAILLET | Jean | Prisonnier à Saint-Benoît, le 29 août 1914. Interné à Münster (Allemagne) |

| ORIENT | ORIENT | MARCEAU | Marie Anatole "Edmond" | Décédé à Ochrida (Serbie), le 19 octobre 1918 (des suites de maladie contractée en service) |

| FRANCE | ALSACE | MAUBLANC | Jean "Julien" | Blessé à Schirmeck, le 18 août 1914. Prisonnier à Russ, le 18 août 1914. Interné à Ingolstadt (Allemagne) |

| FRANCE | AISNE | MEUNIER | Alphonse | Blessé à La Fère, le 12 mars 1918 |

| FRANCE | MARNE | MEUNIER | Jean Baptiste "Alphonse" | Présent sur le Front le 8 avril 1915 (d'après une lettre à sa femme) |

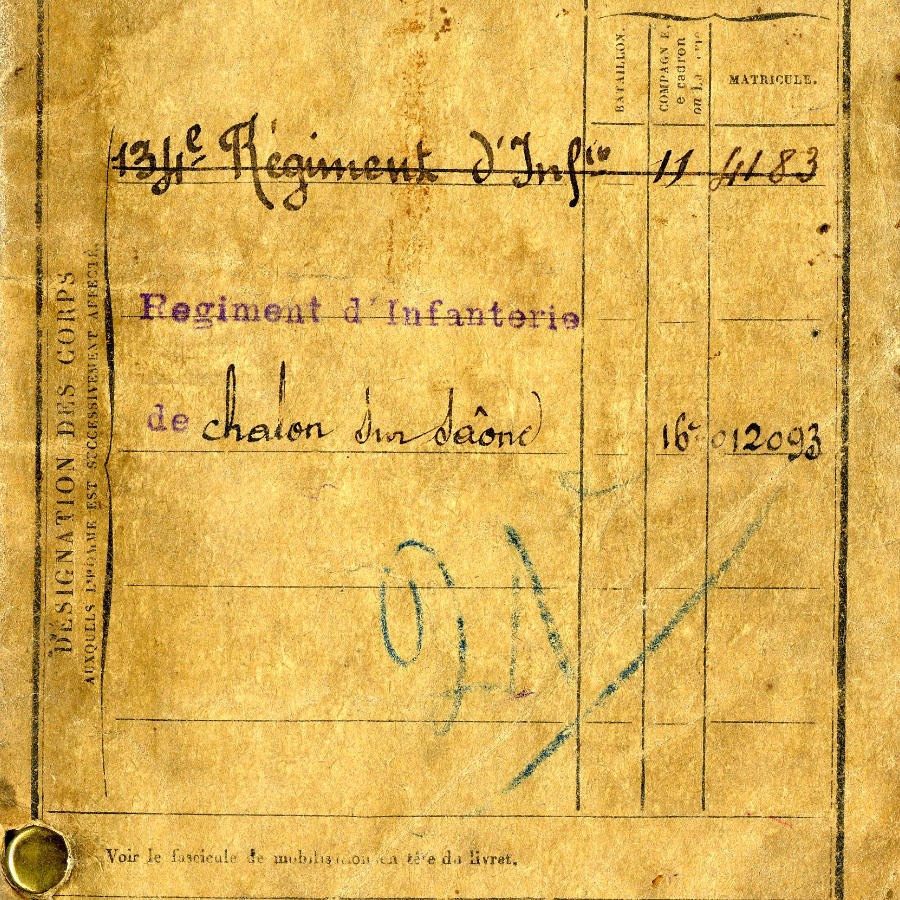

| FRANCE | CHALON-SUR-SAÔNE | MEUNIER | Claude Marie | Décédé à l’hôpital, le 15 juillet 1916 (des suites de maladie contractée en service) |

| FRANCE | MEURTHE-ET-MOSELLE | MEUNIER | Henri | Tué à Essey-la-Côté, le 28 août 1914 |

| FRANCE | MEUSE | MEUNIER | Jean Baptiste "Alphonse" | Présent à l’attaque du Bois Carré (près d’Avocourt), le 11 avril 1916 |

| FRANCE | MEUSE | MEUNIER | François Maurice | Tué à Esnes-en-Argonne, le 29 juin 1917 |

| FRANCE | VOSGES | MEUNIER | Gabriel Isidore | Tué à Saint-Benoît, le 3 octobre 1914 |

| ORIENT | ORIENT | MEUNIER | Jean Baptiste "Alphonse" | A Salonique (Grèce), à partir du 2 janvier 1917, puis à Koritza (Albanie), à Monastir (Serbie), à Florina et au Mont Athos (Grèce) |

| EXTREME-ORIENT | INDOCHINE | MEUNIER | Claude Marie "Joseph" | Au Tonkin, à partir du 1er janvier 1915 |

| FRANCE | VOSGES | MOINE | Gabriel | Prisonnier à L’Hartmann-Willerkopf, le 21 décembre 1915. Interné à Hemberg (Suisse) |

| FRANCE | ALSACE | NICOT | Georges | Combat en septembre et octobre 1918, à Urwiller |

| FRANCE | CHAMPAGNE | NICOT | Louis Léon | Blessé à La Courtine, le 31 mai 1917 |

| FRANCE | MEUSE | NICOT | Auguste Charles Ambroise | Blessé au Bois de la Gruerie, 17 avril 1917 |

| FRANCE | MEUSE | PAIR | Eugène | Tué à Commercy, le 19 mai 1915 |

| FRANCE | AISNE | PARIZET | Armand Maxime Marcel | Tué au plateau de Hameret, le 21 octobre 1917 |

| FRANCE | SOMME | PARIZET | Henri dit Marcel | Tué au Bois d’Ailly, le 5 avril 1915 |

| FRANCE | SOMME | PILLON | Louis "Eugène" | Blessé au Bois d’Ailly, le 11 avril 1915 |

| FRANCE | MARNE | PIPONNIER | Jean Marie | Tué à Saint-Thomas-en-Argonne, le 25 septembre 1915 |

| FRANCE | VERDUN | RAVAT | François | Tué devant Verdun, le 2 août 1916 |

| FRANCE | MARNE | RENAUD | François | Blessé à Châlons-sur-Marne, le 11 août 1917 |

| FRANCE | MEUSE | RENAUD | François | Blessé au Bois Brûlé, le 8 avril 1915 |

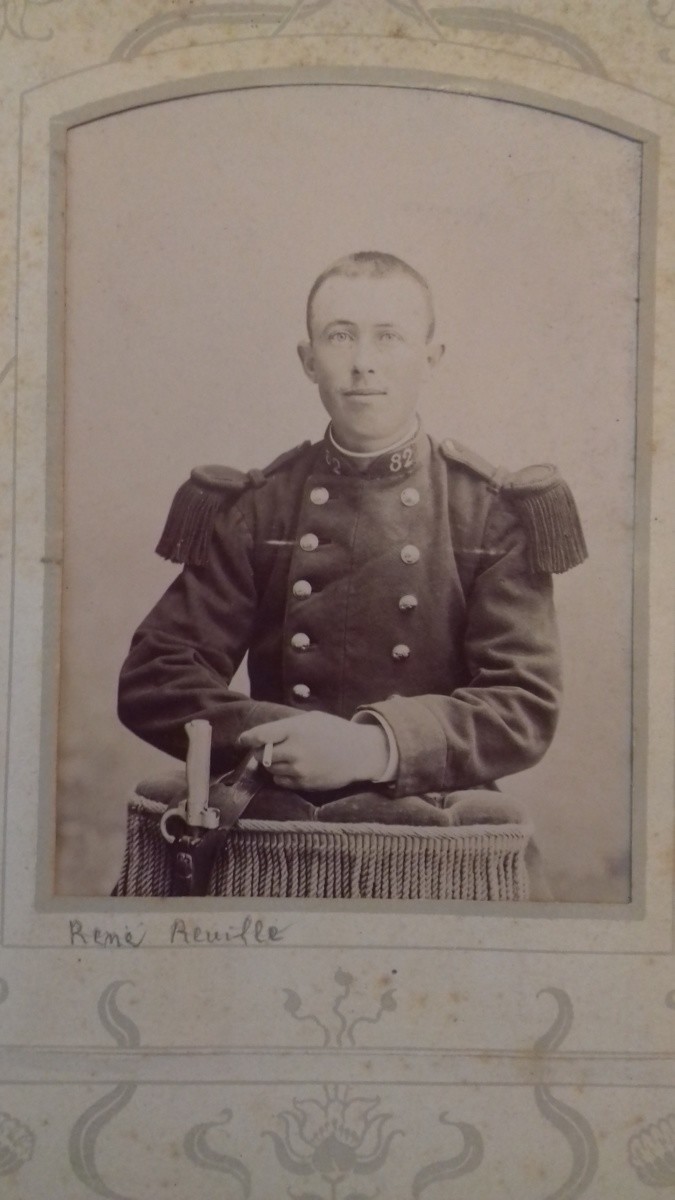

| FRANCE | MEURTHE-ET-MOSELLE | REUILLER | René | Tué à Einville-au-Jard, le 23 mai 1917 |

| FRANCE | SAVOIE | ROZAIN | Albert | A partir du 9 novembre 1917. Décédé à Saint-Michel-de-Maurienne, le 12 décembre 1917, dans l’accident du train ramenant les permissionnaires du Front d'Italie |

| FRANCE | SOMME | SORDET | Alphonse | Blessé au Bois d’Ailly, 29 janvier 1916 |

| ORIENT | ORIENT | TERRIER | Louis "Henri" | A Salonique (Grèce), à partir du 26 octobre 1916. Blessé à Monastir (Serbie), le 7 juin 1917 |

| FRANCE | MEUSE | VEUILLET | Claude | Tué à Commercy, le 3 avril 1915 |

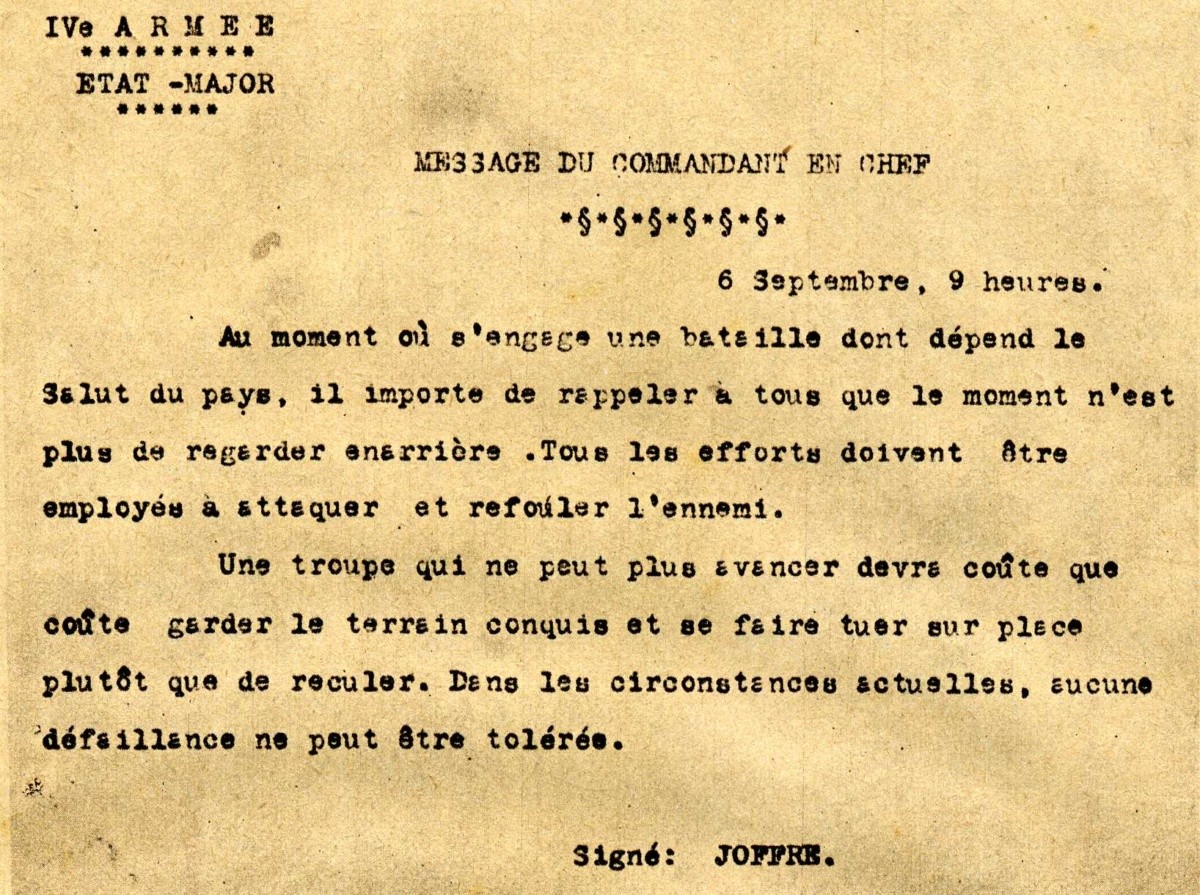

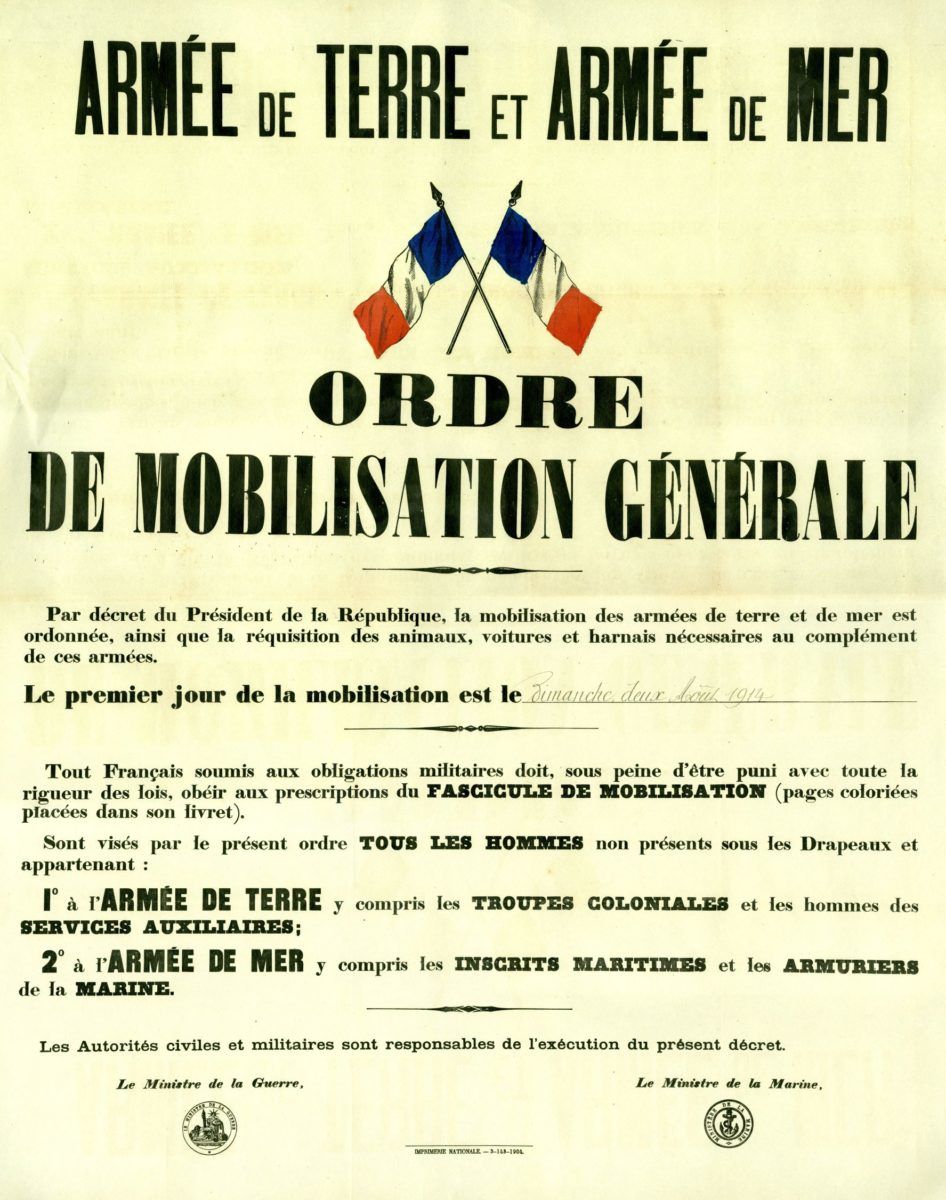

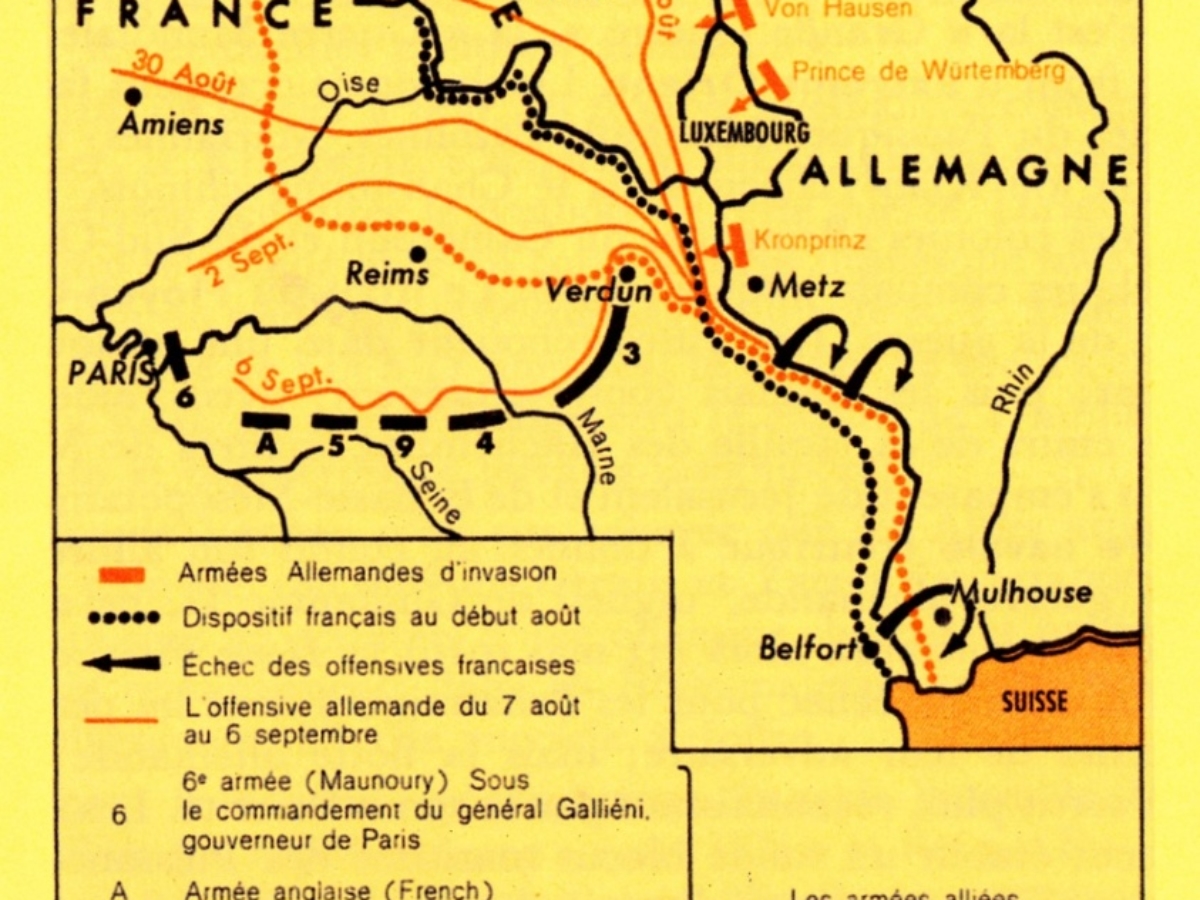

Message du Commandant en chef des armées, le général JOFFRE, à la veille de la Bataille de la Marne.

CAMPAGNE 1914 – Bataille de la Marne – Plaines de la Marne à Chaintrix avant la charge

Le quotidien des soldats

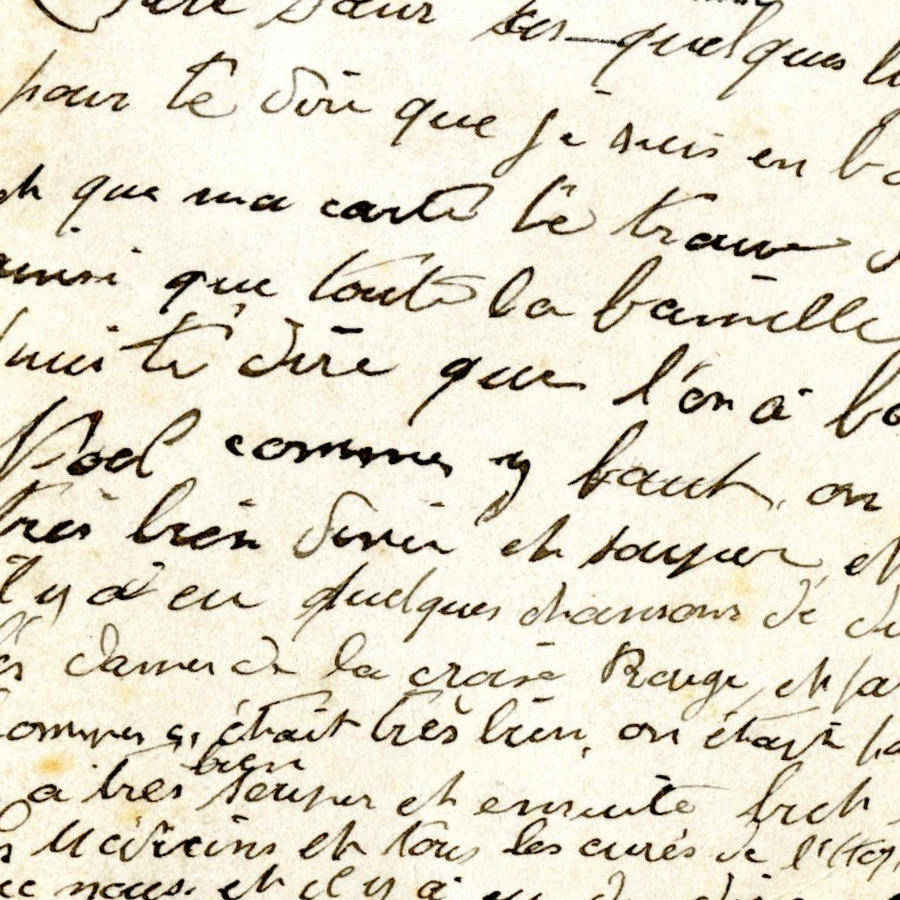

Carnets de soldats

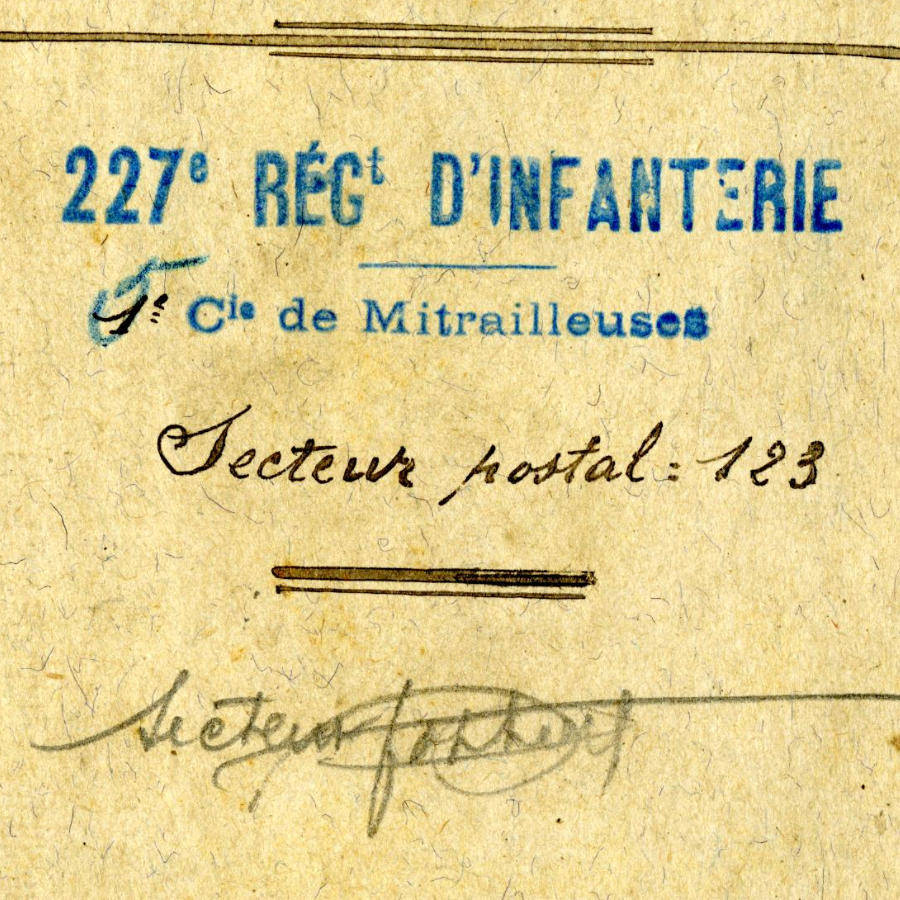

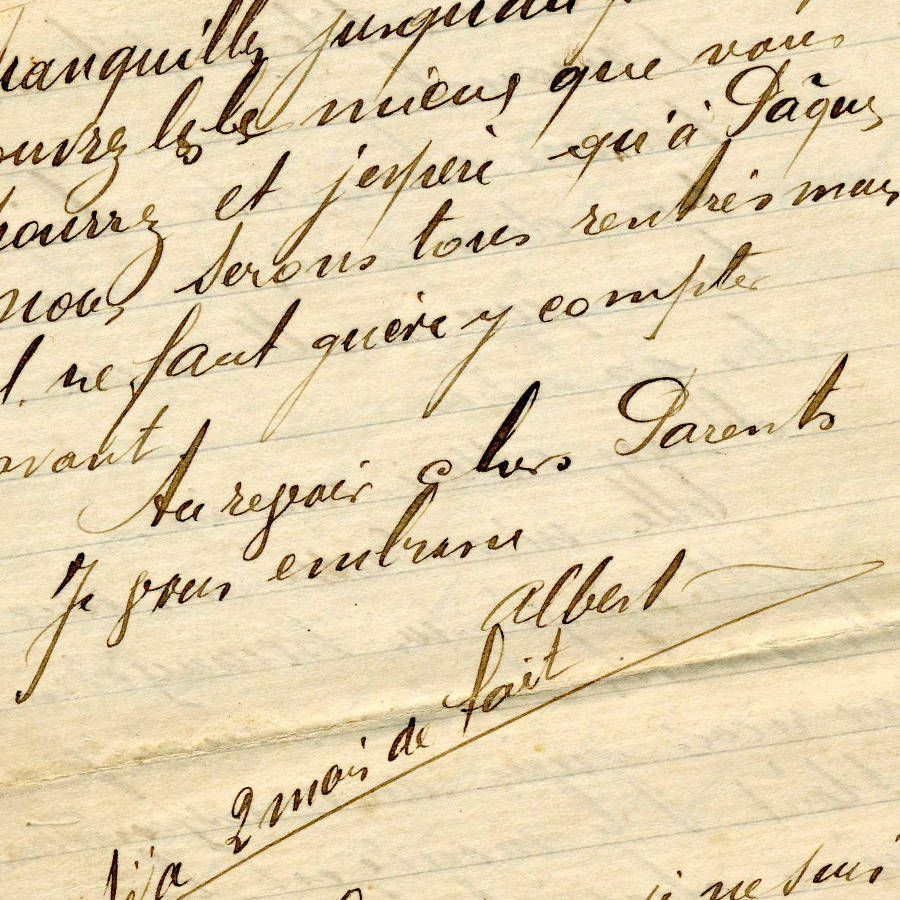

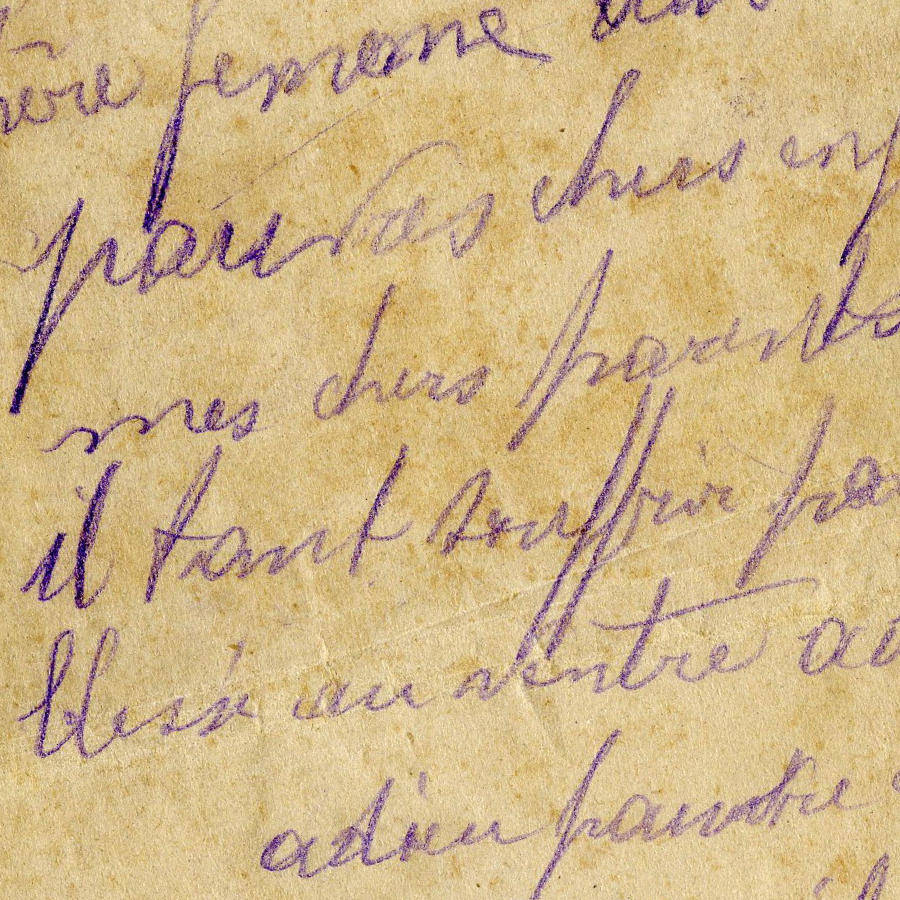

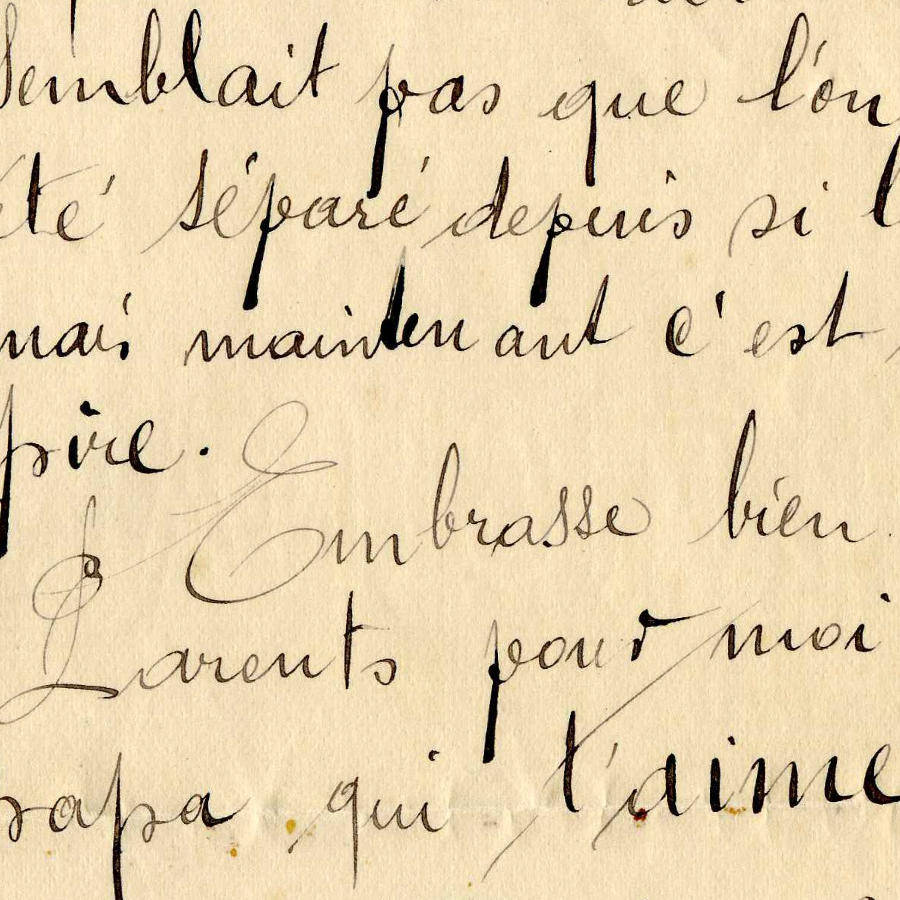

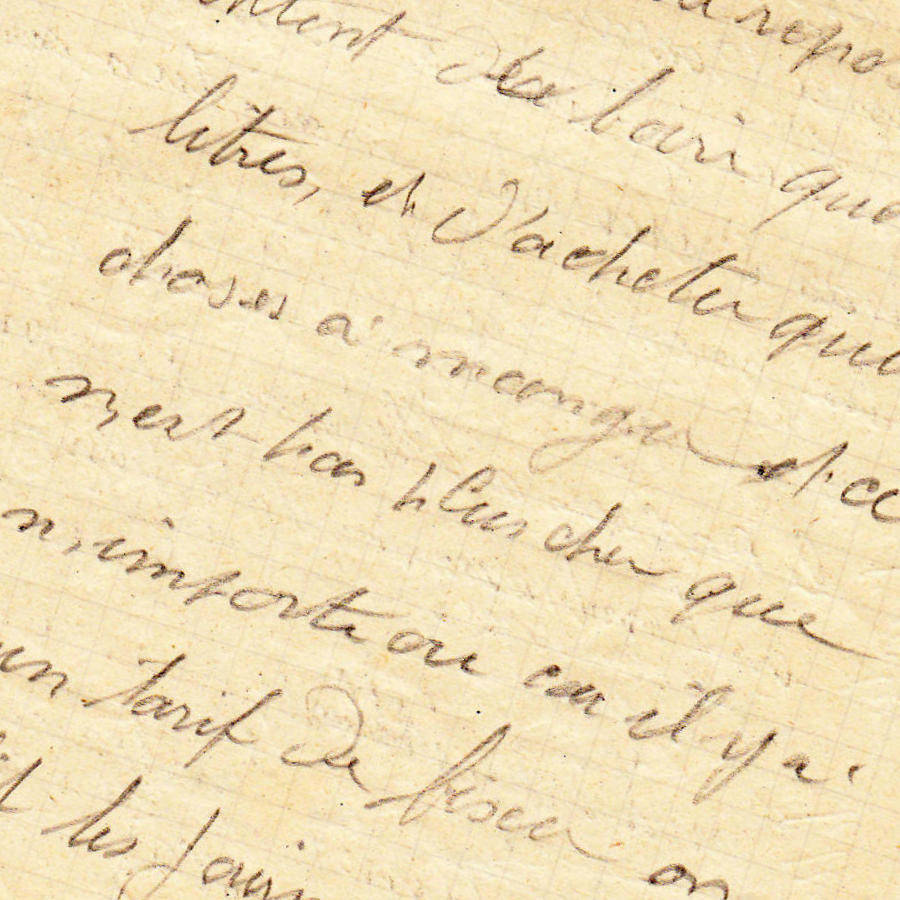

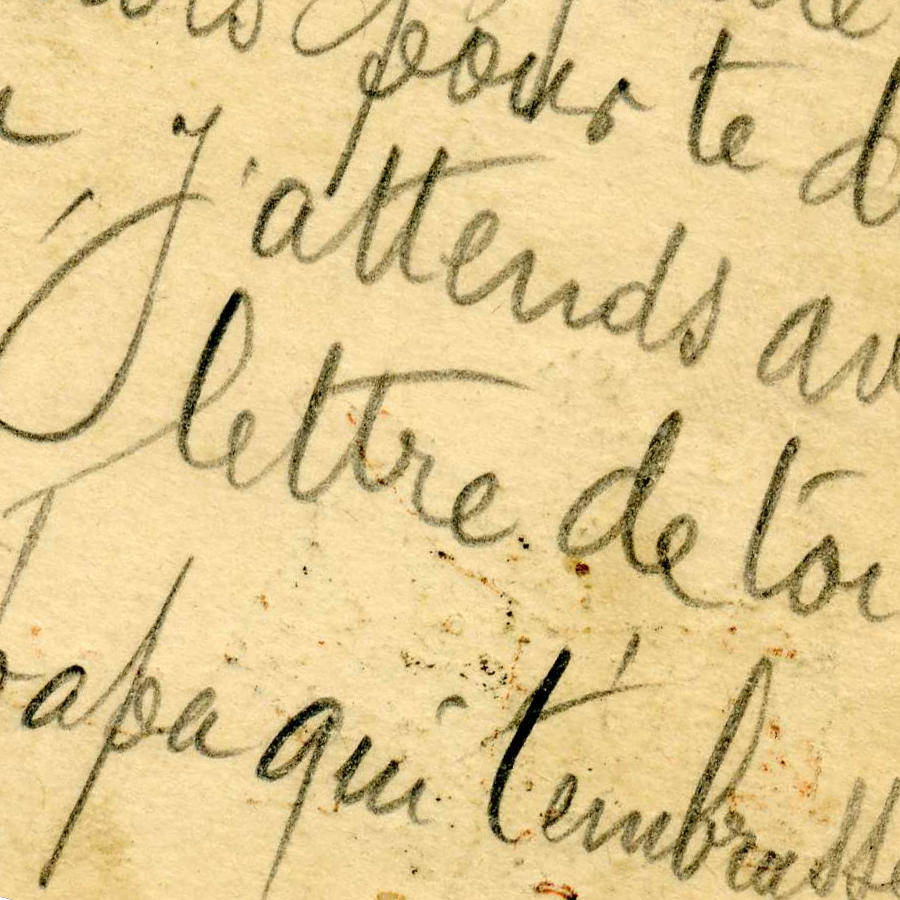

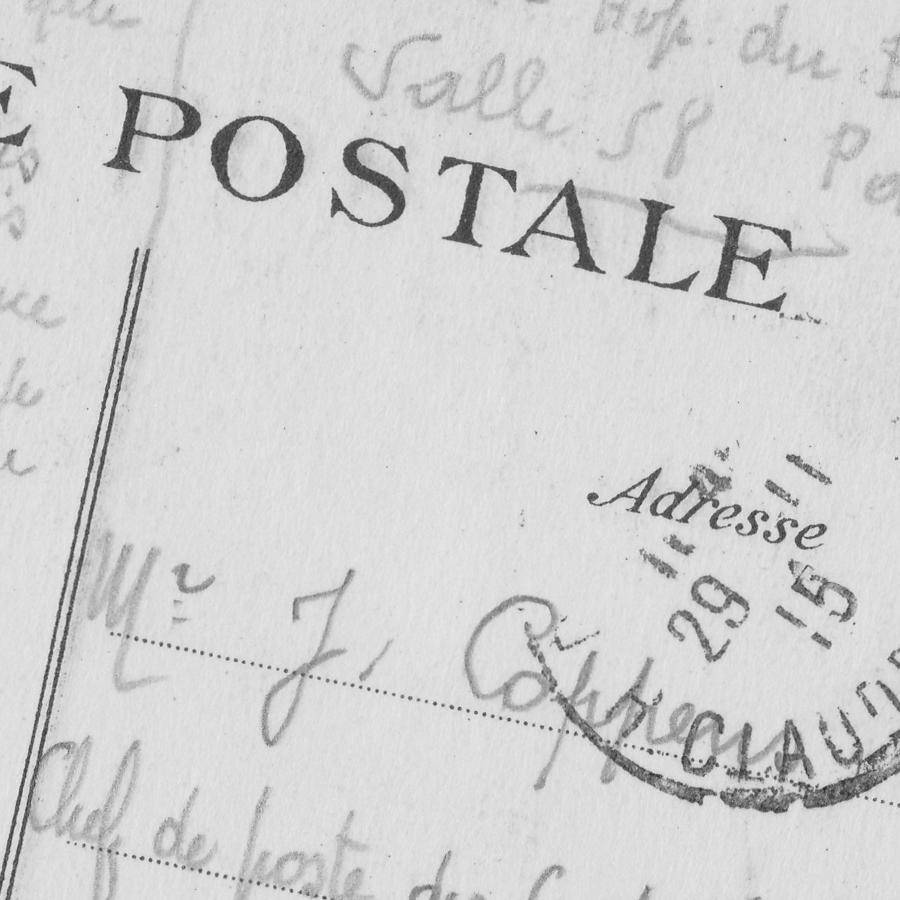

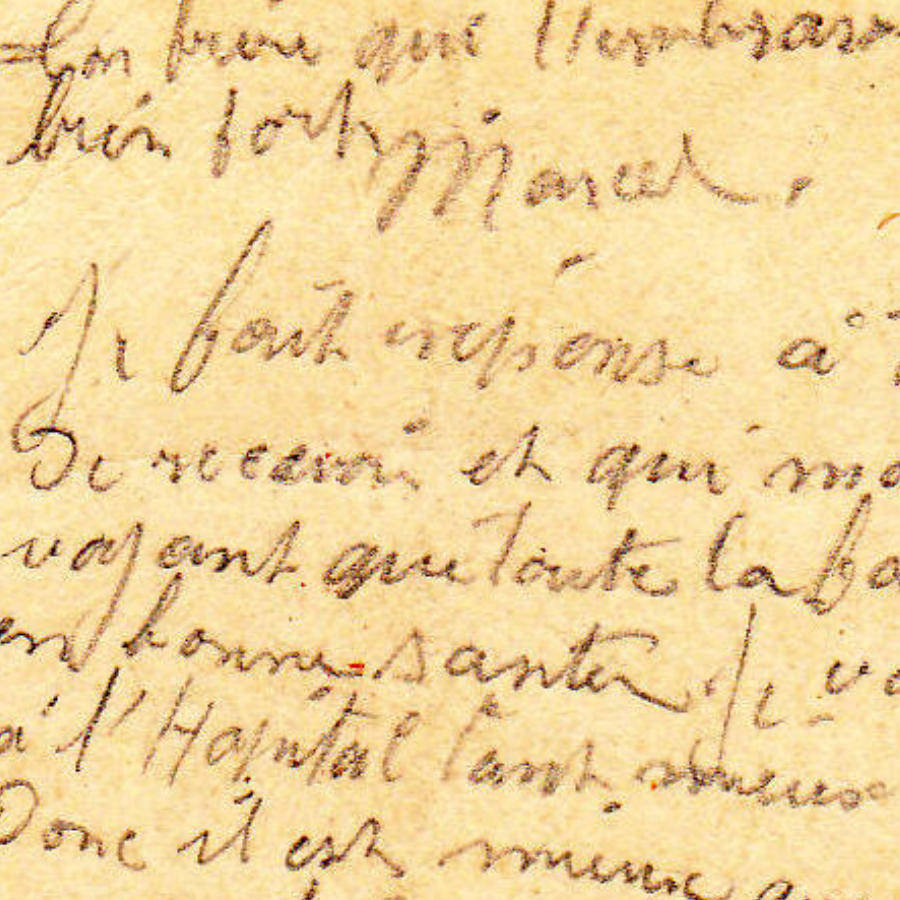

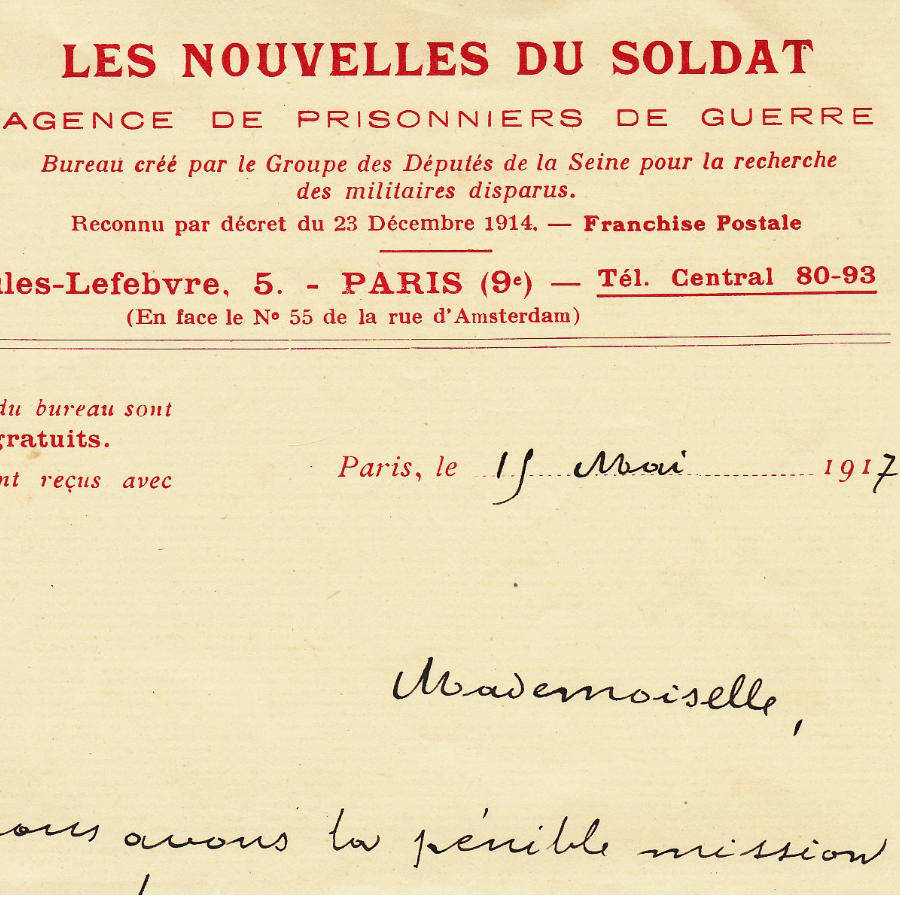

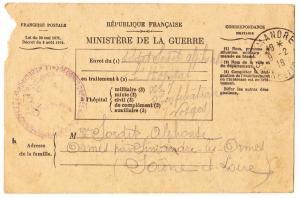

Correspondance entre les soldats et leur famille

Tome 1

Lettres du 2 février au 27 septembre 1916

Tome 2

Lettres du 14 avril 1917 au 24 février 1918

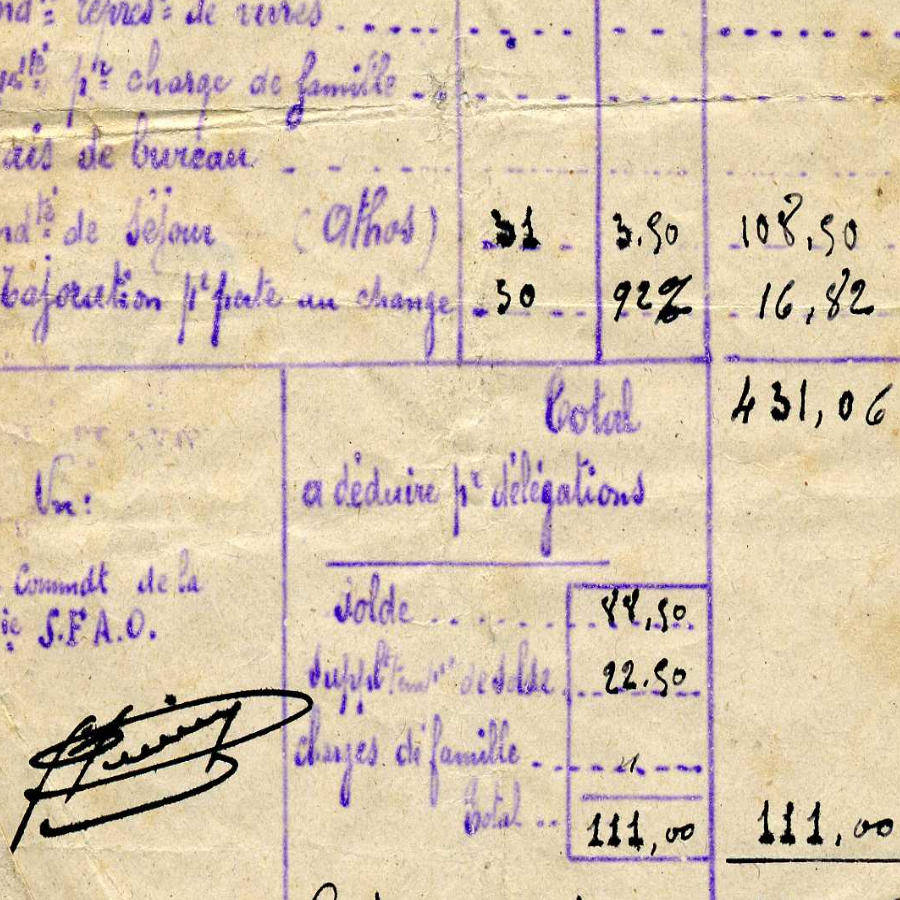

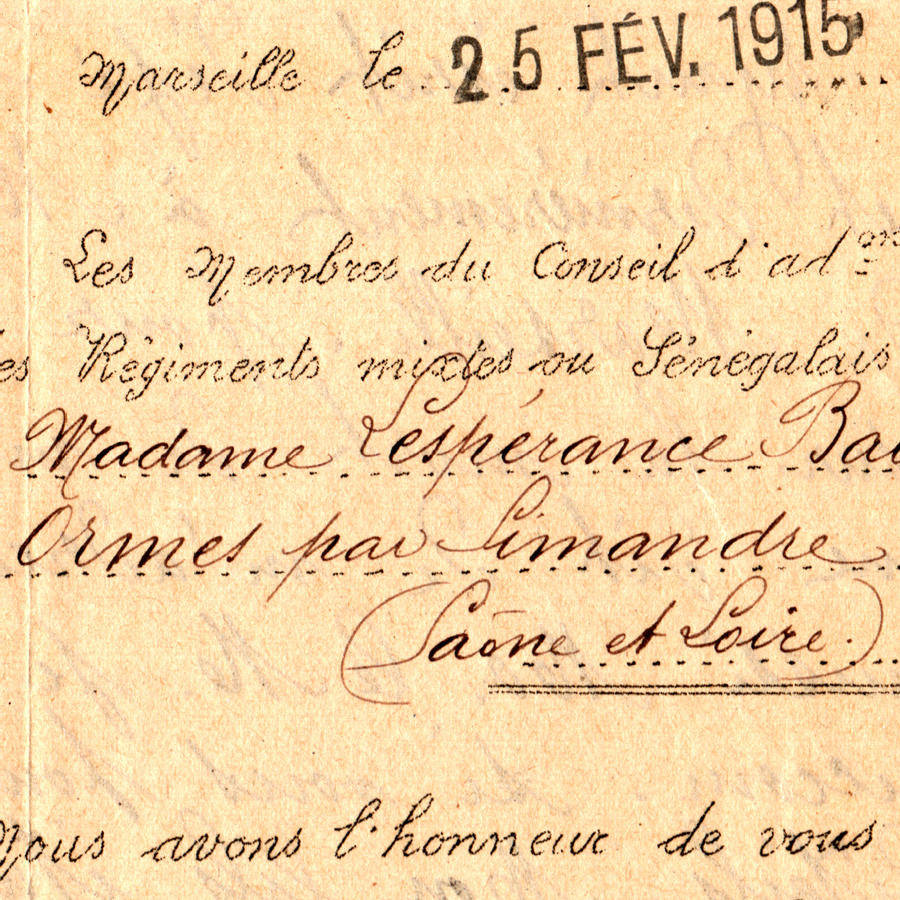

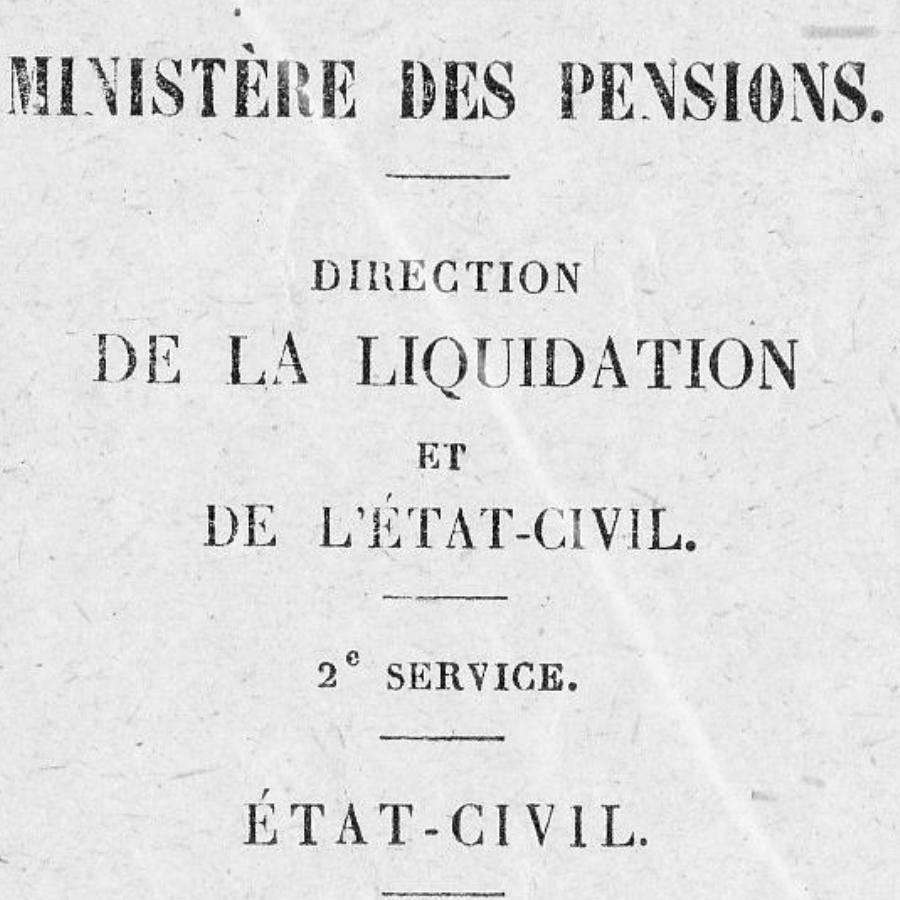

Courriers officiels

Décès d’Albert ROZAIN et article relatant la catastrophe ferroviaire

Lire les documentsLa reconnaissance de la Nation aux soldats d'Ormes

Les décorations de soldats d’Ormes

Voir les documentsLe Monument aux Morts d’Ormes inauguré le 12 septembre 1920

Voir les photosListe des Morts pour la France de la commune d’Ormes du 27 décembre 1929

Lire le Livre d'OrLes 27 soldats d'Ormes ``Morts pour la France``

| Soldat | Naissance | Décès | Lieux de décès |

|---|---|---|---|

| AUGIER Marcel | 19/03/1895 | 02/04/1915 | Ormes (Saône-et-Loire) |

| BERNARD Claude | 16/11/1883 | 13/03/1915 | Sailly-la-Bourse (Pas-de-Calais) |

| BOIVIN Jean | 02/04/1893 | 25/08/1914 | Sainte-Barbe (Meurthe-et-Moselle) |

| BONNOT Gabriel | 27/01/1888 | 11/04/1916 | Devant Douaumont (Meuse) |

| CHALOYARD Marcel | 23/11/1893 | 04/04/1916 | Landrecourt (Meuse) - ambulance |

| CHETAUD Marcel | 13/11/1893 | 21/03/1918 | Ormes (Saône-et-Loire) |

| CHETAUD Etienne | 26/12/1895 | 04/09/1915 | Sud de Barleux (Somme) |

| DUFOUR Eugène | 27/06/1897 | 18/10/1918 | Sablières de Dautrieu (Marne) |

| GERARD Claude Joseph | 30/04/1880 | 14/02/1915 | Cuinchy (Pas-de-Calais) |

| GROS Pierre | 09/05/1871 | 16/11/1917 | Ormes (Saône-et-Loire) |

| GUIGON Marcel | 19/01/1881 | 08/03/1916 | Fort de Vaux (Meuse) |

| LACHAUX André | 14/09/1896 | 26/09/1916 | Harbonnières (Somme) - ambulance |

| LACHAUX Gabriel | 01/12/1893 | 22/08/1914 | Neufchateau (Belgique) |

| LANCIAU Joseph | 31/12/1895 | 14/05/1915 | Bois d'Ailly (Meuse) |

| LAURENT Claude Marie | 18/09/1879 | 01/03/1915 | Clermont-en-Argonne – (Meuse) ambulance |

| LESPERANCE Albert dit Louis | 17/05/1892 | 04/11/1914 | Saint-Eloi (Belgique) |

| MAGNIEN François | 31/01/1888 | 23/12/1914 | Nancy – hôpital Taynaine |

| MARCEAU Edmond | 06/04/1888 | 18/10/1918 | Okrida (Serbie) - ambulance |

| MEUNIER Claude Marie | 18/12/1881 | 15/07/1916 | Chalon-sur-Saône - hôpital |

| MEUNIER Gabriel | 06/04/1891 | 03/10/1914 | Saint-Benoit (Vosges) |

| MEUNIER Henri | 12/06/1893 | 28/08/1914 | Essey-la-Côte (Meurthe-et-Moselle) |

| MEUNIER Maurice | 03/03/1886 | 29/06/1917 | Côte 304 – secteur Esnes (Meuse) |

| PAIR Eugène | 13/02/1893 | 19/05/1915 | Commercy (Meuse) |

| PIPONNIER Jean Marie | 03/06/1882 | 25/09/1915 | Devant Saint-Thomas (Marne) |

| RAVET Marcel | 01/09/1892 | 14/11/1918 | Chalon-sur-Saône - hôpital |

| VANDROUX Marcel | 19/04/1892 | 06/10/1918 | Lyon 2° - hôpital de la Charité |

| VEUILLET Claude | 11/01/1881 | 02/04/1915 | Commercy (Meuse) - hôpital |

Les derniers poilus de chaque Nation

Entre 1914 et 1918, plus de 60 millions de soldats ont été mobilisés au niveau mondial. Environ 9 millions 750 000 sont morts pendant le conflit.

- 7 millions 900 000 Français ont été mobilisés durant la même période.

- 1 million 450 000 sont morts, laissant 600 000 veuves et 760 000 orphelins.

- 3 à 4 millions ont été blessés.

En 1995, il y avait encore 4 000 anciens combattants français.

- En novembre 2001, ils n’étaient plus que 191.

- En novembre 2005, ils n’étaient plus que 12.

- En novembre 2006, ils n’étaient plus que 8.

- En novembre 2007, ils n’étaient plus que 4.

Lazare PONTICELLI

Il est mort le 12 mars 2008 à l’âge de 110 ans.

Il a eu des obsèques nationales aux Invalides.

Harry PATCH

Il est mort le 25 juillet 2009 à l’âge de 111 ans.

Delfino BONONI

Il est mort le 26 octobre 2008 à l’âge de 110 ans.

Mikhaïl Efrimovitch KRITCHEVSKI

Il est mort le 26 décembre 2008 à l’âge de 111 ans.

Franck BUCKLES

Il est mort le 27 février 2011 à l’âge de 110 ans.

Erich KÄSTNER

Il est mort le 1er janvier 2008 à l’âge de 107 ans.

Franz KÜNTSTLER

Il est mort le 27 mai 2008 à l’âge de 107 ans.

La guerre de 1914-1918 a-t-elle permis aux Françaises de s’émanciper ?

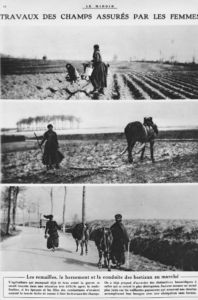

Entre 1914 et 1918, les femmes ont joué un rôle très important. Sans elles, l’effort de guerre n’aurait pas été possible. À la ville comme à la campagne, elles ont remplacé maris et fils mobilisés. Dans l’artisanat, le commerce, les usines, les ateliers, les bureaux et surtout à la tête des exploitations agricoles où elles sont 850 000.

Entre 1914 et 1918, les femmes ont joué un rôle très important. Sans elles, l’effort de guerre n’aurait pas été possible. À la ville comme à la campagne, elles ont remplacé maris et fils mobilisés. Dans l’artisanat, le commerce, les usines, les ateliers, les bureaux et surtout à la tête des exploitations agricoles où elles sont 850 000.

Dès août 1914, elles ont pris la relève des hommes, partis en pleine moisson, dans des conditions difficiles : chevaux réquisitionnés, production d’engrais par les usines chimiques réduite, machines agricoles pas toujours adaptées à leur taille.

Il n’est pas exact de dire comme souvent que c’est la guerre qui a permis aux femmes de travailler.

Il n’est pas exact de dire comme souvent que c’est la guerre qui a permis aux femmes de travailler.

Dans l’artisanat, le commerce et surtout dans l’agriculture, elles partageaient traditionnellement une grande part du travail.

Dans l’industrie, elles représentaient déjà avant 3o % de la main-d’oeuvre mais, peu qualifiées, elles étaient souvent cantonnées dans des tâches considérées comme secondaires et donc moins bien rétribuées que celles des hommes.

Sur 20 millions de femmes françaises, 8 millions se trouvaient déjà au travail et pas seulement dans l’agriculture.

Avec la guerre, ce qui change, c’est la nature de leur travail. Elles peuvent dans l’industrie obtenir des spécialités qui leur étaient jusque-là interdites (tourneuses), amenant ainsi des augmentations de salaire pour celles qui y accèdent.

La dimension la plus spectaculaire de la féminisation de certaines tâches a été – fin 1915, lorsque s’envola l’espoir d’une guerre courte et que le manque d’hommes s’est fait sentir – l’embauche des femmes dans les usines d’armement. Chez Citroën, elles fabriquent des obus. Chez Renault, des munitions (obus, grenades, cartouches) et participent à la fabrication des chars et des avions.

La dimension la plus spectaculaire de la féminisation de certaines tâches a été – fin 1915, lorsque s’envola l’espoir d’une guerre courte et que le manque d’hommes s’est fait sentir – l’embauche des femmes dans les usines d’armement. Chez Citroën, elles fabriquent des obus. Chez Renault, des munitions (obus, grenades, cartouches) et participent à la fabrication des chars et des avions.

Surnommées les munitionnettes, elles sont 400 000 en 1918 et si elles gagnent plus que dans les usines de textile où elles travaillaient auparavant, leur salaire est de 40 % inférieur à celui des hommes.

Pendant la guerre, les femmes sont devenues conductrices de tramways, chauffeurs de taxi, facteurs, livreurs, mécaniciennes, gardes champêtre… Tous métiers jusque-là exclusivement masculins. Elles travaillent aussi dans le tertiaire, tant public que privé, dans les banques, les bureaux, les entreprises de transport et de commerce, les postes, le métropolitain, les états-majors, les hôpitaux et les ambulances où elles sont surnommées les “anges blancs”… D’autres prennent un poste dans l’enseignement masculin, jusqu’alors fermé aux femmes, deviennent dames d’administration, secrétaires de mairie, etc.

Pendant la guerre, les femmes sont devenues conductrices de tramways, chauffeurs de taxi, facteurs, livreurs, mécaniciennes, gardes champêtre… Tous métiers jusque-là exclusivement masculins. Elles travaillent aussi dans le tertiaire, tant public que privé, dans les banques, les bureaux, les entreprises de transport et de commerce, les postes, le métropolitain, les états-majors, les hôpitaux et les ambulances où elles sont surnommées les “anges blancs”… D’autres prennent un poste dans l’enseignement masculin, jusqu’alors fermé aux femmes, deviennent dames d’administration, secrétaires de mairie, etc.

Les femmes travaillent donc pour faire vivre le pays et approvisionner le Front.

Mais cela est considéré par la société comme temporaire. Elles sont des remplaçantes.

À la démobilisation, en janvier 1919, les ouvriers reprennent le chemin des usines et des ateliers et les femmes retrouvent leurs foyers ou bien leurs emplois non qualifiés.

Dans les usines, les milieux syndicaux ouvriers, déjà réticents pendant la guerre, voient d’un mauvais œil la main d’œuvre féminine moins chère et, selon eux, trop fortement sous l’influence des patrons.

Le gouvernement lui-même incite les femmes à partir. Ainsi, une circulaire du 17 novembre 1918 propose aux ouvrières et aux employées, qui consentent à abandonner leur travail avant le 5 décembre, une indemnité égale à 30 jours de salaire.

Les femmes sont ainsi renvoyées à leur rôle d’épouses, de maîtresses de maison et de mères de famille, ou alors vers les emplois qu’elles occupaient avant.

Contrairement aux idées reçues, la période de la guerre n’a pas été si émancipatrice.

Si les Britanniques, les Autrichiennes, les Allemandes, les Hongroises, les Américaines ont obtenu le droit de vote, ce n’est pas le cas des Françaises qui devront attendre 1944 pour l’obtenir et celui des Italiennes qui ne l’obtiendront qu’en 1945.

Lorsqu’en 1922, paraît La Garçonne, roman de Victor Margueritte dans lequel il conte les aventures d’une jeune bourgeoise indépendante par le travail et sexuellement affranchie, le livre fait scandale et son auteur est radié de la Légion d’Honneur.

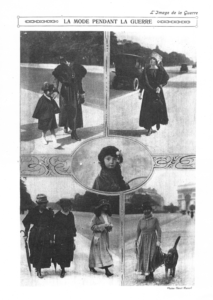

S’il y a une libération, elle est dans la mode vestimentaire : abandon du corset et de la robe longue, cheveux coupés court au carré, bras nus, ceinture basse, silhouette amincie et juvénile… Du moins en ville. Les femmes rurales garderont cheveux longs et chignons plus longtemps.

S’il y a une libération, elle est dans la mode vestimentaire : abandon du corset et de la robe longue, cheveux coupés court au carré, bras nus, ceinture basse, silhouette amincie et juvénile… Du moins en ville. Les femmes rurales garderont cheveux longs et chignons plus longtemps.

Les femmes les plus émancipées sont les jeunes filles et les jeunes femmes urbaines des classes moyennes et supérieures.

Elles peuvent faire des études et exercer un métier là où elles étaient auparavant bénévoles.

Celles qui suivent un enseignement secondaire peuvent, grâce au décret Léon Bérard en 1924, étudier le latin et la philosophie, et aller jusqu’au baccalauréat, ce qui n’était pas le cas avant.

Elles deviennent avocates, médecins, ingénieurs, journalistes, toutes professions qui se féminisent largement.

Si beaucoup de jeunes femmes ont vu individuellement leur vie se transformer, aucun des droits revendiqués avant 1914 ne leur est reconnu.

En 1920, une loi votée par la Chambre bleu horizon réprime toute forme d’incitation à l’avortement et de propagande anti-conceptionnelle.

La tâche des femmes est d’être mère et de repeupler le pays.

Au recensement de 1921, les femmes au travail ne sont pas plus nombreuses qu’avant 1914 mais la guerre les a fait accéder à des fonctions de responsabilité.

Les 600 000 veuves, mères de 986 000 orphelins, sont devenues chefs de famille et les veuves blanches – les fiancées qui n’ont pas trouvé à se marier – se comportent en égales de l’homme.

Les velléités d’émancipation des femmes l’ont surtout été dans les milieux citadins, intellectuels et bourgeois.

Même s’il s’est produit une évolution sensible des mœurs, l’après-guerre s’est traduit pour la majorité des femmes par un retour à l’ordre ancien.

Dans l’industrie, la guerre a davantage été marquée par une redistribution provisoire du travail que par une entrée massive des femmes. Elles y étaient déjà présentes avant la guerre.

En revanche, après la guerre elles demeurent dans certaines activités et certains métiers changent de genre du fait des pertes humaines. Dans l’industrie et le commerce, le secrétaire devient de plus en plus la secrétaire. Dans l’enseignement primaire, l’institutrice côtoie de plus en plus l’instituteur.

Bibliographie : François COCHET, Idées reçues sur la Première Guerre mondiale

Paris, le Cavalier Bleu, 2018

Conséquence indirecte de la Première Guerre mondiale,

la grippe espagnole a fait dans le monde près de 50 millions de morts.

Elle ne venait pas d’Espagne. Son nom vient du fait que la presse en Espagne, pays neutre non impliqué dans la guerre, en parlait librement.

En France et dans les autres pays belligérants, en raison du secret militaire qui entourait la santé des soldats, il était impossible d’évoquer le virus qui décimait les troupes.

Son origine asiatique et aviaire semble certaine.

Née en Chine en 1915, elle serait arrivée aux Etats-Unis dès 1916.

Les premiers cas de grippe ont été répertoriés en mars 1918 dans le Kansas parmi les soldats américains.

La maladie s’est ensuite propagée sur tout le continent américain puis en Europe et à travers le monde entier à la faveur des convois militaires.

La gravité de l’épidémie s’explique ainsi par la guerre : les mouvements de troupe ont facilité la propagation du virus, les blessures et les privations ont diminué les défenses immunitaires.

Le virus de la grippe espagnole était de type A(H1N1).

Dans les années 30, a été mis au point un premier vaccin contre la grippe.

La toute première campagne de vaccination contre la grippe a eu lieu en 1944- 1945 pour protéger les soldats américains allant combattre en Europe.

- d’avril à août 1918

- de septembre à novembre 1918. Ce fut la vague la plus meurtrière

- en mars et avril 1919

- le poète français Guillaume Apollinaire, mort deux jours avant l’armistice

- le dramaturge français Edmond Rostand, après une répétition de L’Aiglon

- le peintre autrichien Egon Schiele, ainsi que son épouse enceinte de six mois

- Sophie, la fille du neurologue autrichien Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse

- l’économiste allemand, Max Weber, l’un des fondateurs de la sociologie

- le président des Etats-Unis, Woodrow Wilson, atteint en pleine négociation du Traité de Versailles

- le Mahatma Gandhi

- l’écrivain tchèque Franz Kafka

- le compositeur et pianiste hongrois Béla Bartok qui perdra de l’audition

18,5 millions de morts

4 à 9,5 millions de morts

1,5 million de morts

390 000 morts

320 000 morts

450 000 morts

390 000 morts

225 000 morts

257 000 morts

200 000 morts

240 000 morts

dont 30 000 dans l’armée

675 000 morts

300 000 morts

180 000 morts

Strasbourg – 14 juillet 1919 – 10 000 enfants des Ecoles massés place Kléber pour chanter La Marseillaise

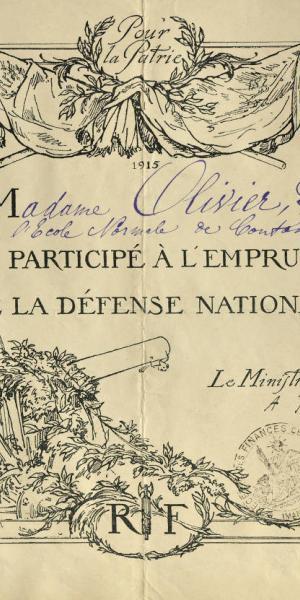

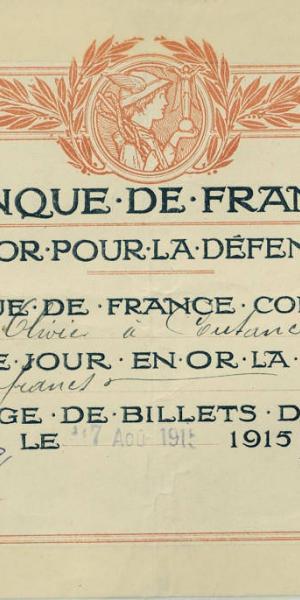

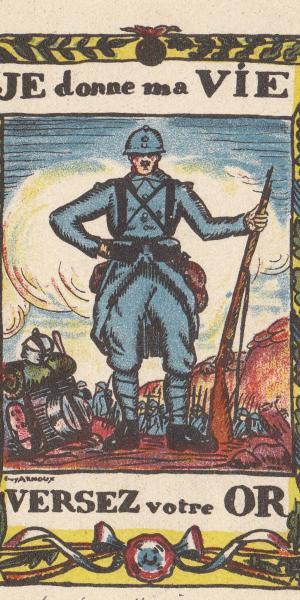

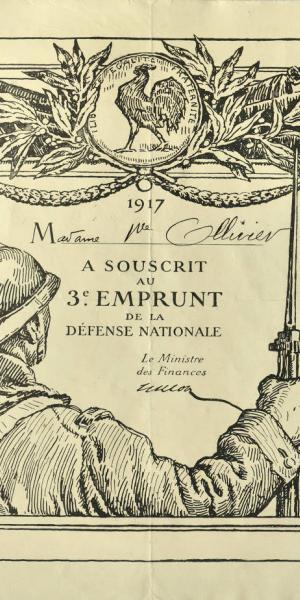

L’ effort de la Nation

Durant la guerre, et à plusieurs reprises, l’Etat français a fait appel à la générosité de la population pour l’aider à subvenir aux immenses dépenses qui en découlaient.

Il en fut de même ensuite pour aider à la reconstruction de la France.

Les orphelins et les veuves de guerre

Les chiffres :

- 1 391 000 de soldats « Morts pour la France », soit 10 % de la population active masculine

- 5 000 000 de blessés

- 1 117 000 d’invalides

Devant les 986 000 orphelins qui se retrouvent sans père ou sans tuteur du fait des innombrables hommes tués, disparus sur les champs de bataille ou décédés à l’hôpital des suites des blessures ou maladies contractées durant le conflit, le gouvernement décide de leur accorder une aide financière grâce à la loi du 27 juillet 1917, instaurant un Office national des pupilles de la Nation, rattaché au ministère de l’Instruction publique.

Le décret d’application sera publié le 15 novembre 1917.

Les enfants, jusqu’à 21 ans, sont donc adoptés par la Nation et reçoivent ainsi une aide financière versée à leurs familles pour aider à leur éducation. Contrairement aux statuts des pupilles de l’Etat, les familles ou les tuteurs conservent leurs droits sur les enfants.

Quant aux 600 000 veuves, elles seront financièrement aidées après le vote de la loi du 31 mars 1919 en vertu de laquelle elles obtiendront une pension.

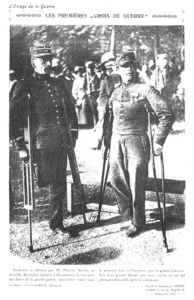

Les décorations créées pendant la guerre

L’Etat français décide de récompenser les innombrables soldats morts au combat ou ayant fait preuve d’acte de bravoure et crée de nouvelles décorations.

La Croix de Guerre est instituée par la loi du 8 avril 1915. Elle est constituée d’un ruban vert avec des filets rouges verticaux auquel est suspendue une croix. Sur le ruban on épingle la citation sous forme d’une étoile :

- Étoile de bronze, pour une citation à l’ordre du régiment

- Étoile d’argent, pour une citation à l’ordre de la division

- Étoile de vermeil, pour une citation à l’ordre du corps d’armée

La Médaille de Verdun est créée pour tous ceux qui ont combattu à Verdun. Le ruban est rouge avec des lisérés blancs et rouges verticaux.

La Croix des blessés de guerre est instaurée par le décret du 27 juillet 1916 pour les blessés militaires.

Le ruban comporte un filet rouge vertical en son milieu, avec de chaque côté un filet jaune et deux filets bleus séparés par des filets blancs verticaux.

La Médaille commémorative de la guerre de 1914-1918 est créée par la loi du 11 juin 1919, après de nombreuses interventions gouvernementales et parlementaires et une proposition de loi faite par Alexandre Millerand, ministre de la guerre, en septembre 1915.

Le ruban est formé de rayures verticales blanches et rouges.

La Médaille Interalliés (ou Médaille de la victoire) est proposée lors de la conférence de la paix en 1920 pour célébrer la fraternité entre tous les états alliés. Elle est officialisée en France par la loi du 20 juillet 1922.

Le ruban est arc-en-ciel et la médaille représente une victoire ailée.

Cette médaille est remise aux militaires qui en font la demande.

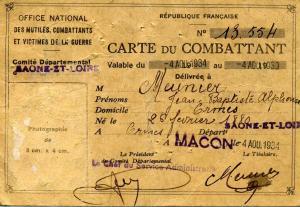

La Croix du combattant est instituée par la loi du 28 juin 1930 et est remise à tout titulaire de la carte du combattant qui en fait la demande.

Le ruban est doré avec des filets verticaux rouges.

La carte du combattant

Créée à la fin des années 1920 et au début des années 1930, elle donne droit à une retraite de combattant et permet d’obtenir la Croix du combattant.

L’association des anciens combattants

La première association voit le jour en août 1915 : c’est “l’Association générale des mutilés de guerre”.

Le 17 novembre 1917 elle deviendra “l’Association des mutilés et réformés”.

La “Fédération nationale”, créée avant la guerre, se réorganise à la fin de l’année 1918. Elle devient “La Fédération nationale des mutilés, victimes de guerre et anciens combattants”. En 1961 elle deviendra “La Fédération nationale André Maginot”.

“L’Union nationale des combattants” est créée le 11 décembre 1918. Elle comptera 317 000 adhérents en 1921. Le père Brottier qui fut aumônier des soldats demande aux Poilus de “rester unis comme au Front”.

L’artillerie

Au début de la guerre les Français disposaient du canon de 75 mm, créé en 1897, à l’initiative du général Deloye alors directeur de l’artillerie au Ministère de la Guerre. Ce canon resta en service durant toute la durée du conflit.

Durant la guerre de 1914-1918 l’armement connut une avancée spectaculaire grâce aux progrès de la technologie.

Parallèlement aux armes classiques, on assiste au développement de l’artillerie lourde. Les Allemands mettent au point leur célèbre « Grosse Bertha ». Les Français ne sont pas en reste et les canons sont de plus en plus gros et leur portée de plus en plus grande.

Jamais auparavant une telle quantité de projectiles fut utilisée. Au cours de cette guerre, environ 300 millions d’obus ont été tirés.

L’artillerie sera la cause des 3/4 des destructions ainsi que des blessures infligées aux soldats.

Le 23 août 1914, celui qui n’est encore que le colonel Estienne déclare de façon prémonitoire : « La victoire appartiendra dans cette guerre à celui des deux belligérants qui parviendra le premier à placer un canon de 75 sur un véhicule capable de se mouvoir en tout terrain ».

Jusqu’alors les chars n’étaient jamais intervenus sur des champs de bataille constitués de tranchées. Ce sont les soldats britanniques qui inaugurèrent leur utilisation en 1916. Ils étaient appelés « tanks », ce qui signifie « citernes ». Mais les premiers chars étaient très lourds et difficilement maniables. Les premiers chars utilisés en France sont des modèles Schneider et Saint-Chamond.

En février 1917, l’armée française, grâce au général Estienne, commande 150 chars à Louis Renault dont l’entreprise participe depuis le début à l’effort de guerre en fabriquant des voitures, des camions, des obus, etc. et qui propose un modèle plus léger et plus facile à utiliser. Ce sera le FT 17, finalement commandé à 3500 exemplaires en août de la même année, utilisé jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale. Le premier « bataillon d’artillerie spéciale » est créé en avril 1918.

La Grande Guerre est le premier conflit mécanisé de l’Histoire.

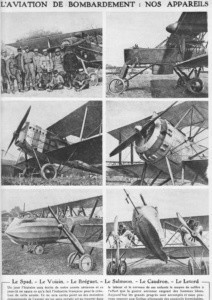

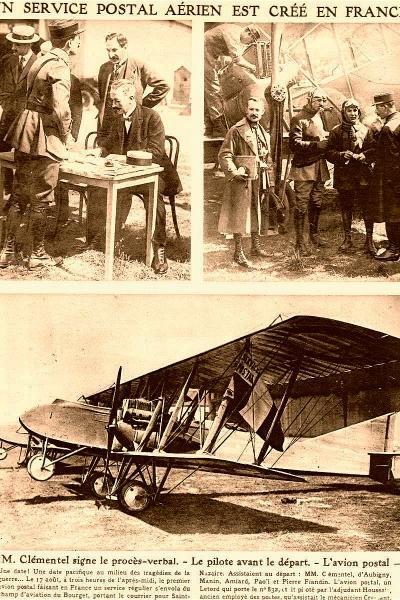

L’aviation

Le premier avion, Eole, conçu par Clément Ader, a l’air d’une chauve-souris. Le 9 novembre 1890 il arrive à s’élever à 20 centimètres du sol sur environ 50 mètres…

L’aviation se développe dès le début du 20e siècle :

- Première traversée de la Manche, en 1909, par Louis Blériot

- Première traversée de l’Atlantique, en 1911, par Cad Rogers

- Première traversée de la Méditerranée, en 1913, par Roland Garros

L’armée s’intéresse vite à l’aviation et la développe.

Les avions sont tout d’abord des avions de reconnaissance, puis ils deviendront des chasseurs et des bombardiers dont le rôle ne cessera de s’accroître au cours de la guerre.

Les pilotes deviennent des héros et sont surnommés les « as », le capitaine Georges Guynemer devenant même « l’as des as ».

En 1914, la France dispose de 160 appareils répartis en 28 escadrilles tandis que l’Allemagne dispose déjà de 500 appareils.

Le jeune ingénieur aéronautique Marcel Bloch (futur Marcel Dassault), entreprend en 1916, avec son collègue Henry Potez, de modifier l’hélice du Caudron G 3 déjà en service. Ce sera l’hélice « Eclair ». Devant l’ampleur des commandes, il faut assurer la production et c’est ainsi qu’est créée « La Société des Hélices Eclair » en 1917. Après diverses modifications, cette société deviendra en 1947 la Société Marcel Dassault.

L’automne 1917 voit l’apparition de deux nouveaux appareils français :

- Le Bréguet XIV, avion de reconnaissance et de bombardement

- Le Spad VII, avion de chasse

Tout au long du conflit, les techniques de conception et de fabrication ne cessent de s’améliorer en France comme en Allemagne. Les usines aéronautiques françaises emploient jusqu’à 120 000 hommes et tournent à plein régime.

Au printemps 1918, les forces aériennes françaises, réparties entre chasse, observation et bombardement, se regroupent pour une meilleure coordination en Divisions aériennes.

Celles-ci comptent alors 700 appareils :

- 24 escadrilles de chasse formées de 432 Spad

- 15 escadrilles de bombardement formées de 225 Bréguet

- 4 escadrilles d’observation formés de 60 Caudron R XI

Au moment de l’armistice, le 11 novembre 1918, la France compte 288 escadrilles regroupant 3800 avions.

L’aviation est devenue une arme à part entière qui ne cessera de prendre une place de plus en plus importante dès la Seconde Guerre mondiale et s’amplifiera jusqu’à nos jours dans toutes les guerres.

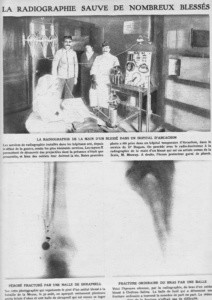

La radiographie

Marie CURIE, née Maria SKLODOWSKA en 1867 à Varsovie, en Pologne, décédée en 1934 à Passy, en Haute-Savoie, est la première femme à obtenir un prix Nobel et en aura même deux : le prix Nobel de physique en 1903 et celui de chimie en 1911, pour sa découverte du radium.

Elle comprend très vite qu’il faut des unités mobiles pour soigner les blessés sur place. Avec l’aide, notamment de la Croix-Rouge, elle équipe des véhicules qu’elle conduit elle-même avec des appareils Röntgen (rayons X).

Elle comprend très vite qu’il faut des unités mobiles pour soigner les blessés sur place. Avec l’aide, notamment de la Croix-Rouge, elle équipe des véhicules qu’elle conduit elle-même avec des appareils Röntgen (rayons X).

Elle effectuera plus d’une trentaine de voyages sur le Front (la Marne, Verdun…). Elle ira une dizaine de fois en Belgique. Elle sera accompagnée de sa fille Irène, alors âgée de seulement dix-sept ans.

Ces ambulances radiologiques deviendront très connues et seront familièrement nommées les « Petites Curies » par les troupes. Ce système d’imagerie va permettre de localiser et d’extraire un grand nombre de projectiles reçus par les soldats sans avoir à les transporter dans les hôpitaux.

Ces ambulances radiologiques deviendront très connues et seront familièrement nommées les « Petites Curies » par les troupes. Ce système d’imagerie va permettre de localiser et d’extraire un grand nombre de projectiles reçus par les soldats sans avoir à les transporter dans les hôpitaux.

Plus d’un million d’examens radiologiques seront ainsi réalisés durant la guerre.

A la fin de celle-ci, la France disposera de plus de 50 unités radiologiques.

Quant à Marie Curie, elle prendra en 1918 la direction de l’Institut du Radium, devenu de nos jours l’Institut Pierre et Marie Curie.

La chirurgie maxillo-faciale

La chirurgie esthétique existait déjà mais n’avait encore jamais été pratiquée avec cette ampleur.

La chirurgie esthétique existait déjà mais n’avait encore jamais été pratiquée avec cette ampleur.

Les chirurgiens, devant l’horreur des blessures qu’ils découvraient (factures des mâchoires, pertes de peau, de muscles ou d’yeux, etc.) réussirent à redonner une allure un peu plus humaine à ces milliers de soldats. Atrocement mutilés, ils étaient souvent rejetés par leur famille et leur entourage, faisant peur à leurs propres enfants. On les appellera « Les Gueules cassées ».

Jamais auparavant il n’y avait eu autant de blessés de la face. Alors que s’intensifie le progrès des armements, les soldats, eux, sont dans les tranchées, certes avec un casque, mais leur figure est la première cible lorsqu’ils sont debout pour se déplacer ou viser l’ennemi.

Les chirurgiens mirent en place de nouvelles façons de procéder à des greffes de peau, de muscles, de tissus, d’os, etc.

Les Gueules cassées ont permis de développer la chirurgie maxillo-faciale qui n’a cessé d’évoluer jusqu’à nos jours.

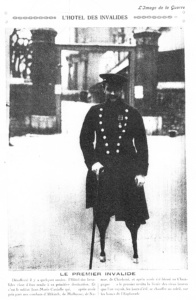

La chirurgie orthopédique

La chirurgie orthopédique a elle aussi été amenée à s’adapter à la multitude des blessés devant être amputés et les prothèses n’ont cessé d’évoluer jusqu’à nos jours.

La chirurgie orthopédique a elle aussi été amenée à s’adapter à la multitude des blessés devant être amputés et les prothèses n’ont cessé d’évoluer jusqu’à nos jours.

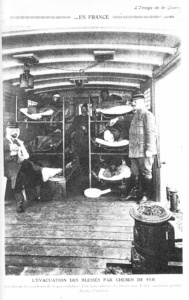

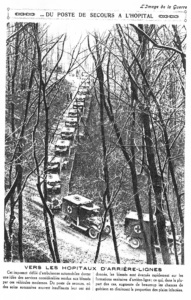

Quant aux moyens de locomotion pour tous ces malades, ils ont eux aussi dû devoir s’améliorer.

Les communications

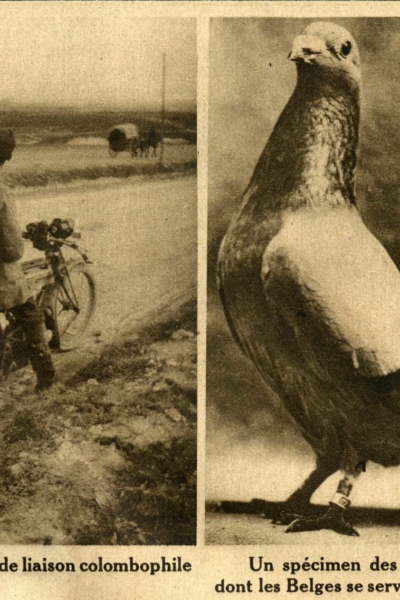

Durant la guerre, outre les classiques courriers portés par les estafettes, on a utilisé les chiens et les pigeons voyageurs. Concernant les chiens, le message était caché dans leurs colliers. Quant aux pigeons, dressés pour revenir à leur pigeonnier, ils portaient le message dans un étui fixé à une de leurs pattes.

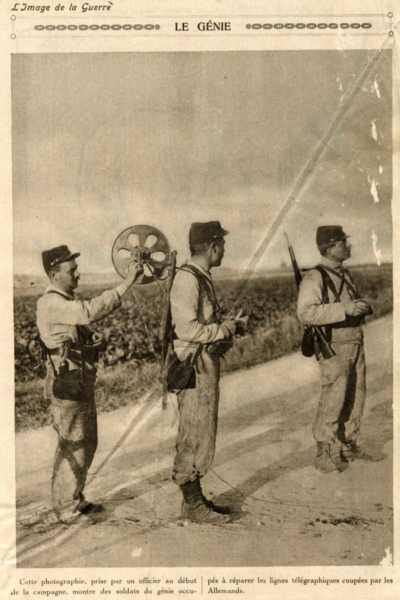

Le téléphone de campagne servait pour les communications entre le Front et les Quartiers Généraux.

Un important réseau de câbles est installé sur le terrain. Des milliers de kilomètres de ligne sont déroulés et réparés en permanence dans les tranchées ou dans les arbres avec tous les risques que cela comporte pour ceux qui en sont chargés.

La Grande Guerre est le premier conflit où les télécommunications militaires prennent une si grande ampleur et jouent un rôle primordial dans le déroulement des opérations.

Instauration de l’heure d’été en France

Devant les énormes dépenses d’énergie dues à la guerre en cours, les pays impliqués dans le conflit décident d’instaurer l’heure d’été pour faire des économies.

C’est ainsi qu’en Allemagne cette décision est appliquée le 30 avril 1916.

Puis ce sera le tour du Royaume-Uni le 21 mai 1916.

Proposée aux députés en mars 1916, en pleine bataille de Verdun, l’heure d’été est mise en place à titre expérimental, après des séances houleuses dans l’hémicycle, dans la nuit du 14 au 15 juin 1916, et ce jusqu’au 1er octobre 1916.

La loi sera enfin votée le 19 mars 1917 et appliquée cinq jours plus tard.

Les Etats-Unis adopteront à leur tour l’heure d’été en 1918.

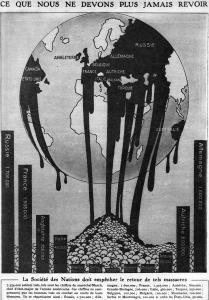

La Société des Nations (SDN)

Le pacte de création de cette organisation internationale, adopté lors de la Conférence de la Paix, est intégré au Traité de Versailles, le 28 juin 1919.

La première réunion du Conseil de la SDN a lieu à Paris le 6 janvier 1920.

A partir de novembre 1920, la SDN s’installe à Genève.

C’est la première tentative de fonder une organisation internationale permanente apte à trouver une solution pacifique aux conflits entre les Etats. Mais les espoirs sont rapidement déçus :

- Les Etats-Unis en sont d’emblée absents

- L’URSS en est exclue jusqu’en 1934

- L’Allemagne n’y adhère qu’entre 1926 et 1933, date de l’arrivée d’Hitler au pouvoir

La Société des Nations s’avère incapable de mener une politique crédible de sanctions.

Elle reste cependant le modèle de l’ONU, Organisation des Nations unies, fondée en 1945 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.